2024年11月04日

金沢 小旅行

金沢へ行く用事があり、そのついでに

市内を少し観光してきました。

もちろん敦賀からは新幹線です。

夜だったので車内はガラガラ、自由席で

十分でした。

金沢行きの「つるぎ」です。

やはり新幹線は快適です。

敦賀から40分少しで金沢に到着。

泊まったホテルはドーミーイン系列で、

朝ごはんが随分と豪華です。

(写真は実際に食べた朝ご飯)

最近のホテルは朝食が無料で付いてる

場合が多く、私の場合それで十分なの

ですが。

ここドーミーインは有料。でも値段から

すれば豪華過ぎる朝ごはんです。

朝から海鮮丼を自由に食べられる幸せ。

これを目当てに泊まる人も多いでしょう。

天ぷらも目の前で揚げていたのですが、

海鮮丼を食べ過ぎたためか、天ぷらには

手が出ませんでした。

市内観光で最初に立ち寄った所は、

「谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館」。

谷口吉郎(よしろう)氏は金沢市出身の

建築家で、1979年に74歳で他界。

ホテル、大学、美術館、記念館、資料館、

図書館など、公共性の高い建築物の

デザインを沢山手掛けられました。

国立博物館、迎賓館、東宮御所なども

デザインされ、1973年に文化勲章を

受章されています。

吉郎氏の長男で谷口吉生(よしお)氏も

著名な建築家で現在87歳。

京都国立博物館、東京葛西臨海水族園、

ニューヨーク近代美術館など、多くの

建築物をデザインされています。

そんな建築家親子の経歴や功績、そして

金沢市との関わりについて勉強しました。

建築館をあとにして、21世紀美術館へ

向かう途中、犀川(さいがわ)大橋を

見学。

非常にゴツゴツとした、時代を感じ

させる外観です。

建設されて100周年だそうです。

金沢市を流れる犀川に架かる大橋で、

車の他、金沢市を中心に走る北陸鉄道の

線路も通っていました。

後に路線が廃止になりレールも取り

除かれ、今は車道と歩道の橋となって

います。

専門的にはワーレントラスと呼ばれる

鉄骨を沢山組み合わせた構造で、国内

でも有数の古さを誇っていて、国の

登録有形文化財に登録されています。

金沢市内でも一番の繁華街 香林坊。

香林坊は比叡山の僧侶の名前で、

婿養子として金沢へ移り住んだことが

きっかけで街の名前に。

市内で知名度の最も高い近江町市場も、

近江商人が作ったという説があるようで、

いずれも近江・滋賀県と関係性があり、

この土地に親近感が湧いてきます。

ここからすぐのところに21世紀美術館が

あります。

1月の能登地方の震災の影響を受け、

館内は一部の展示は立ち入りできません

でした。

震災の影響も無くなったようで、館内

すべて観覧できるようになっていました。

ここ21世紀美術館で一番人気は、

スイミング・プールと呼ばれるプールを

模した展示です。

プールの水の底に人影が見えるという

不思議な展示です。

10cmぐらいのガラスでできた層に水が

はってあるだけで、その下は人が自由に

出入りできる仕掛けになっていて、上から

見るとあたかもプールの底で人が動いて

いるように見えるという仕掛けになって

います。

このプールの下へ行くには予約が必要で、

私が行った時には5時間待ちの状態。

この美術館の一番人気の展示なので

致し方ありません。

もちろん私は上からの観覧だけでスルー

しました。

ラビットチェアーも人気です。

皆さん色んなポーズで撮影されてました。

駆け足の市内観光でしたが、最後は

金沢駅で「ひゃくまんさん」を記念撮影。

石川県の観光マスコットです。

金沢市内は循環バスが沢山運行されて

いて、見所が市内中心部にギュッと

詰まっていて、観光しやすい素敵な街

だなと感じました。

また訪ねてみたいと思える魅力ある街

金沢でした。

市内を少し観光してきました。

もちろん敦賀からは新幹線です。

夜だったので車内はガラガラ、自由席で

十分でした。

金沢行きの「つるぎ」です。

やはり新幹線は快適です。

敦賀から40分少しで金沢に到着。

泊まったホテルはドーミーイン系列で、

朝ごはんが随分と豪華です。

(写真は実際に食べた朝ご飯)

最近のホテルは朝食が無料で付いてる

場合が多く、私の場合それで十分なの

ですが。

ここドーミーインは有料。でも値段から

すれば豪華過ぎる朝ごはんです。

朝から海鮮丼を自由に食べられる幸せ。

これを目当てに泊まる人も多いでしょう。

天ぷらも目の前で揚げていたのですが、

海鮮丼を食べ過ぎたためか、天ぷらには

手が出ませんでした。

市内観光で最初に立ち寄った所は、

「谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館」。

谷口吉郎(よしろう)氏は金沢市出身の

建築家で、1979年に74歳で他界。

ホテル、大学、美術館、記念館、資料館、

図書館など、公共性の高い建築物の

デザインを沢山手掛けられました。

国立博物館、迎賓館、東宮御所なども

デザインされ、1973年に文化勲章を

受章されています。

吉郎氏の長男で谷口吉生(よしお)氏も

著名な建築家で現在87歳。

京都国立博物館、東京葛西臨海水族園、

ニューヨーク近代美術館など、多くの

建築物をデザインされています。

そんな建築家親子の経歴や功績、そして

金沢市との関わりについて勉強しました。

建築館をあとにして、21世紀美術館へ

向かう途中、犀川(さいがわ)大橋を

見学。

非常にゴツゴツとした、時代を感じ

させる外観です。

建設されて100周年だそうです。

金沢市を流れる犀川に架かる大橋で、

車の他、金沢市を中心に走る北陸鉄道の

線路も通っていました。

後に路線が廃止になりレールも取り

除かれ、今は車道と歩道の橋となって

います。

専門的にはワーレントラスと呼ばれる

鉄骨を沢山組み合わせた構造で、国内

でも有数の古さを誇っていて、国の

登録有形文化財に登録されています。

金沢市内でも一番の繁華街 香林坊。

香林坊は比叡山の僧侶の名前で、

婿養子として金沢へ移り住んだことが

きっかけで街の名前に。

市内で知名度の最も高い近江町市場も、

近江商人が作ったという説があるようで、

いずれも近江・滋賀県と関係性があり、

この土地に親近感が湧いてきます。

ここからすぐのところに21世紀美術館が

あります。

1月の能登地方の震災の影響を受け、

館内は一部の展示は立ち入りできません

でした。

震災の影響も無くなったようで、館内

すべて観覧できるようになっていました。

ここ21世紀美術館で一番人気は、

スイミング・プールと呼ばれるプールを

模した展示です。

プールの水の底に人影が見えるという

不思議な展示です。

10cmぐらいのガラスでできた層に水が

はってあるだけで、その下は人が自由に

出入りできる仕掛けになっていて、上から

見るとあたかもプールの底で人が動いて

いるように見えるという仕掛けになって

います。

このプールの下へ行くには予約が必要で、

私が行った時には5時間待ちの状態。

この美術館の一番人気の展示なので

致し方ありません。

もちろん私は上からの観覧だけでスルー

しました。

ラビットチェアーも人気です。

皆さん色んなポーズで撮影されてました。

駆け足の市内観光でしたが、最後は

金沢駅で「ひゃくまんさん」を記念撮影。

石川県の観光マスコットです。

金沢市内は循環バスが沢山運行されて

いて、見所が市内中心部にギュッと

詰まっていて、観光しやすい素敵な街

だなと感じました。

また訪ねてみたいと思える魅力ある街

金沢でした。

2024年10月09日

敦賀駅見学

北陸新幹線が敦賀駅まで延伸して、

初めて敦賀駅を見学してきました。

在来線の電車を降りて、真新しい通路と

エスカレーターを使って新幹線ホームへ

向かいます。

エスカレーターを上がり切ると、敦賀の

街が一望できます。

遠くに日本海がわずかに望めます。

改札前のコンコースには、福井県を代表

する名所旧跡などの映像が大型液晶に

映し出されています。

新幹線が到着すると、改札付近は一気に

賑わいます。

在来線の特急サンダーバードなどが到着

しても同じように賑わいます。

新幹線ホームは11番線から14番線。

列車の行き先名に「東京」が表示されて

いるのを見ると、敦賀から東京まで1本で

行けるんだなぁ…と実感してしまいます。

列車は東京行きの他に、金沢行きとか

富山行きがあります。

どれも列車はW7系(E7系)新幹線で、

個人的には新幹線の中で一番好きな

デザインです。

この車両のデザインは、あのフェラーリの

デザインを担当した奥山清行氏によるもの

です。

W7系はJR西日本の車両で、E7系は

JR東日本の車両です。

性能や仕様など殆んど同じです。

列車名は、「はくたか」「かがやき」の他、

「つるぎ」があります。

「つるぎ」は主に金沢または富山までの

列車名として使われているようです。

ホームに売店は無く不便を感じました。

駅弁の自販機がホームにありました。

改札前には売店があったので、改札を

入る前にお土産や飲料、弁当などを買う

のが良いと思います。

乗り換え案内看板に「北陸線」との表示が

ありますが、JR西日本のホームページを

見ても、「北陸本線」と「北陸線」と混在

しており、どちらが正式なのかまだ統一

されていないようです。

ホームドアには福井県を代表する名所や

旧跡の写真が施されていて、福井県の

ことを知るきっかけになって良いと思い

ます。

スプリンクラーのようなものがレール

付近に確認できました。冬になると、

車両に付着した雪を融かすのでしょう。

W7系(E7系)の先頭部は、N700系ほど

長くなく、青色と銅色のラインが和風で

高級感があり、かつ新鮮な感じがして

好きです。

先頭の曲面部はやはり熟練の職人さんが

手で仕上げているのでしょうか。

↓ E7系のロゴマーク。

↓ W7系もロゴマークは同じで、

マーク下の英文字に WEST の文字が

見えます。

新幹線から在来線特急への乗り換えが

スムーズに行くよう、床に大きな文字で

明示されています。

湖西線経由大阪行き「サンダーバード」。

北陸線経由名古屋行き「しらさぎ」。

33番線がサンダーバード、34番線が

しらさぎです。

ちなみに在来線のホーム番号で、34番線は

国内で一番大きな数字らしく、JR京都駅の

山陰線にも34番線があります。

駅弁を買ってお昼ご飯とします。

崎陽軒の弁当です。

そこそこの値段がしましたが、食べると

どの品もうまく丁寧に味付けされており、

おにぎり等で安く済ませてしまおうと

思っていたけど、老舗弁当にして

良かったと満足満足。

崎陽軒はシューマイで有名です。

正しくは「シウマイ」ですね。

創業者が長崎県のご出身で、長崎を

中国の地名らしく呼ぶと崎陽(きよう)と

なるそうで、これを社名に取り入れたと

いうエピソードがあるようです。

改札入る前に売店横に比較的大きな

待合所がありますが、ここは多少混み

合ってました。

改札入ってから正面にも待合所があり、

そこは空いていることが多く、飲食する

ならそこが良いと思いました。

敦賀駅は北側(海側)が栄えています。

反対側の南側は下の写真の通りで、

工場や倉庫のような建物が点在して

いる程度で、すごく長閑な感じです。

また遠くない内に、敦賀駅から新幹線に

乗って、金沢や富山へ旅に出てみたいと

思いました。

それにしても、在来線のホームに居る

恐竜風のオブジェには、いつもながら

ドキッとしてしまいます。

初めて敦賀駅を見学してきました。

在来線の電車を降りて、真新しい通路と

エスカレーターを使って新幹線ホームへ

向かいます。

エスカレーターを上がり切ると、敦賀の

街が一望できます。

遠くに日本海がわずかに望めます。

改札前のコンコースには、福井県を代表

する名所旧跡などの映像が大型液晶に

映し出されています。

新幹線が到着すると、改札付近は一気に

賑わいます。

在来線の特急サンダーバードなどが到着

しても同じように賑わいます。

新幹線ホームは11番線から14番線。

列車の行き先名に「東京」が表示されて

いるのを見ると、敦賀から東京まで1本で

行けるんだなぁ…と実感してしまいます。

列車は東京行きの他に、金沢行きとか

富山行きがあります。

どれも列車はW7系(E7系)新幹線で、

個人的には新幹線の中で一番好きな

デザインです。

この車両のデザインは、あのフェラーリの

デザインを担当した奥山清行氏によるもの

です。

W7系はJR西日本の車両で、E7系は

JR東日本の車両です。

性能や仕様など殆んど同じです。

列車名は、「はくたか」「かがやき」の他、

「つるぎ」があります。

「つるぎ」は主に金沢または富山までの

列車名として使われているようです。

ホームに売店は無く不便を感じました。

駅弁の自販機がホームにありました。

改札前には売店があったので、改札を

入る前にお土産や飲料、弁当などを買う

のが良いと思います。

乗り換え案内看板に「北陸線」との表示が

ありますが、JR西日本のホームページを

見ても、「北陸本線」と「北陸線」と混在

しており、どちらが正式なのかまだ統一

されていないようです。

ホームドアには福井県を代表する名所や

旧跡の写真が施されていて、福井県の

ことを知るきっかけになって良いと思い

ます。

スプリンクラーのようなものがレール

付近に確認できました。冬になると、

車両に付着した雪を融かすのでしょう。

W7系(E7系)の先頭部は、N700系ほど

長くなく、青色と銅色のラインが和風で

高級感があり、かつ新鮮な感じがして

好きです。

先頭の曲面部はやはり熟練の職人さんが

手で仕上げているのでしょうか。

↓ E7系のロゴマーク。

↓ W7系もロゴマークは同じで、

マーク下の英文字に WEST の文字が

見えます。

新幹線から在来線特急への乗り換えが

スムーズに行くよう、床に大きな文字で

明示されています。

湖西線経由大阪行き「サンダーバード」。

北陸線経由名古屋行き「しらさぎ」。

33番線がサンダーバード、34番線が

しらさぎです。

ちなみに在来線のホーム番号で、34番線は

国内で一番大きな数字らしく、JR京都駅の

山陰線にも34番線があります。

駅弁を買ってお昼ご飯とします。

崎陽軒の弁当です。

そこそこの値段がしましたが、食べると

どの品もうまく丁寧に味付けされており、

おにぎり等で安く済ませてしまおうと

思っていたけど、老舗弁当にして

良かったと満足満足。

崎陽軒はシューマイで有名です。

正しくは「シウマイ」ですね。

創業者が長崎県のご出身で、長崎を

中国の地名らしく呼ぶと崎陽(きよう)と

なるそうで、これを社名に取り入れたと

いうエピソードがあるようです。

改札入る前に売店横に比較的大きな

待合所がありますが、ここは多少混み

合ってました。

改札入ってから正面にも待合所があり、

そこは空いていることが多く、飲食する

ならそこが良いと思いました。

敦賀駅は北側(海側)が栄えています。

反対側の南側は下の写真の通りで、

工場や倉庫のような建物が点在して

いる程度で、すごく長閑な感じです。

また遠くない内に、敦賀駅から新幹線に

乗って、金沢や富山へ旅に出てみたいと

思いました。

それにしても、在来線のホームに居る

恐竜風のオブジェには、いつもながら

ドキッとしてしまいます。

2024年10月04日

水生植物公園

9月末に水生植物公園へ行ってきました。

1年間有効のパスを持っているので、

少し時間があいた時など、ふらっと

出掛けるのに便利です。

前日は烏丸半島でイナズマロックフェスが

開催されていて、この日はその後片付けと

思われる業者のトラックなどが行き来して

ました。

夏の暑さも終わり秋らしくなって

きました。

こんな時期にスイレンの咲き具合はどう

なんだろうと思い、カメラでその具合を

収めました。

スイレンが咲くアトリウム内の池は、

大きく分けて4分割ほどされていて、

その半分以上はスイレンそのものが無く、

1箇所に集中して咲いているようでした。

今はアトリウム内の池の清掃中で、

スイレンの一部は10月4日まで移動中

との案内看板がありました。

スイレンの花って移動できるんですね。

どんな風にかき集めて、どんな風に移動

されたのか見てみたいものです。

清掃が終わって元に戻れば、スイレンが

生育しやすい良い環境になって、また

見事な花が見られることでしょう。

スイレンの移動によって、池の端には

スイレンが集中している感じで、これは

これで撮影しやすい環境でした。

アトリウムを出て、屋外にも秋を感じ

させる植物や花が沢山ありました。

ススキの穂が逆光で明るく輝き、

びわ湖や遠く比良の山並がきれに

望めました。

1年間有効のパスを持っているので、

少し時間があいた時など、ふらっと

出掛けるのに便利です。

前日は烏丸半島でイナズマロックフェスが

開催されていて、この日はその後片付けと

思われる業者のトラックなどが行き来して

ました。

夏の暑さも終わり秋らしくなって

きました。

こんな時期にスイレンの咲き具合はどう

なんだろうと思い、カメラでその具合を

収めました。

スイレンが咲くアトリウム内の池は、

大きく分けて4分割ほどされていて、

その半分以上はスイレンそのものが無く、

1箇所に集中して咲いているようでした。

今はアトリウム内の池の清掃中で、

スイレンの一部は10月4日まで移動中

との案内看板がありました。

スイレンの花って移動できるんですね。

どんな風にかき集めて、どんな風に移動

されたのか見てみたいものです。

清掃が終わって元に戻れば、スイレンが

生育しやすい良い環境になって、また

見事な花が見られることでしょう。

スイレンの移動によって、池の端には

スイレンが集中している感じで、これは

これで撮影しやすい環境でした。

アトリウムを出て、屋外にも秋を感じ

させる植物や花が沢山ありました。

ススキの穂が逆光で明るく輝き、

びわ湖や遠く比良の山並がきれに

望めました。

2024年09月28日

京阪石坂線 ラストラン

京阪電車のびわこ号色塗装車両のラスト

ランを見てきました。

先日の9月23日が最後でした。

京阪の石山坂本線を、2020年9月から

1編成だけで運用されてきました。

浜大津付近の交差点には、カメラを持った

鉄道ファンらしき人があちらこちらに。

そういう私も1日乗車券を買って、

石山寺駅と坂本比叡山口駅を何回も

往復して、途中下車もしながらラスト

ランを見届けました。

この「びわこ号」は遡ること90年。

1934年、大阪の京阪天満橋駅と

浜大津駅間を直通する特急電車が

運行されました。その時の塗装色が

現行の電車に再現されているという

ものです。

当時の車両は2両編成で、車両と車両の

間に台車がまたがる、連接台車という

国内でも初の技術を取り入れた車両

だったということです。

当時は、天満橋駅と浜大津駅間を72分で

結んだそうです。

今でも、京阪特急と普通電車を乗り

継ぐと70分以上はかかるので、90年も

前で72分とは中々すごい記録だと思い

ます。

びわこ号なら、水色とか青色を想像する

のですが、当時なぜこの色が採用された

のか、大いに気になるところです。

当時の塗装技術とか流行色とか、色んな

制約や背景があったのかもしれません。

現状の京阪京津線は、道路との併用

区間を走ったり、急カーブ急勾配を器用に

曲がったり加速したり、あるいは地下鉄

区間も走ったりと、鉄道ファンには注目

されている電車が走っています。

そんな高性能な車輛で、淀屋橋駅と

びわこ浜大津駅間を直通するような

電車ができればなあ…と思ってしまい

ます。

当時とは違って、京阪本線・鴨東線と

京津線は同じレールではつなっがって

いないので、直通運転は不可能ですが、

将来的にそんな夢のような計画が実現

すれば素敵な話です。

びわこ号色塗装車両はこの日が最後で、

もう今後見ることはできなくなりますが、

今は現行の車両に様々なラッピングを

施したカラフルな電車も沢山走って

います。

そんなラッピング電車を記念したスタンプ

ラリーも企画されており、見て乗って、

さらに撮って楽しい面白い電車をまた

追ってみたいと思っています。

ランを見てきました。

先日の9月23日が最後でした。

京阪の石山坂本線を、2020年9月から

1編成だけで運用されてきました。

浜大津付近の交差点には、カメラを持った

鉄道ファンらしき人があちらこちらに。

そういう私も1日乗車券を買って、

石山寺駅と坂本比叡山口駅を何回も

往復して、途中下車もしながらラスト

ランを見届けました。

この「びわこ号」は遡ること90年。

1934年、大阪の京阪天満橋駅と

浜大津駅間を直通する特急電車が

運行されました。その時の塗装色が

現行の電車に再現されているという

ものです。

当時の車両は2両編成で、車両と車両の

間に台車がまたがる、連接台車という

国内でも初の技術を取り入れた車両

だったということです。

当時は、天満橋駅と浜大津駅間を72分で

結んだそうです。

今でも、京阪特急と普通電車を乗り

継ぐと70分以上はかかるので、90年も

前で72分とは中々すごい記録だと思い

ます。

びわこ号なら、水色とか青色を想像する

のですが、当時なぜこの色が採用された

のか、大いに気になるところです。

当時の塗装技術とか流行色とか、色んな

制約や背景があったのかもしれません。

現状の京阪京津線は、道路との併用

区間を走ったり、急カーブ急勾配を器用に

曲がったり加速したり、あるいは地下鉄

区間も走ったりと、鉄道ファンには注目

されている電車が走っています。

そんな高性能な車輛で、淀屋橋駅と

びわこ浜大津駅間を直通するような

電車ができればなあ…と思ってしまい

ます。

当時とは違って、京阪本線・鴨東線と

京津線は同じレールではつなっがって

いないので、直通運転は不可能ですが、

将来的にそんな夢のような計画が実現

すれば素敵な話です。

びわこ号色塗装車両はこの日が最後で、

もう今後見ることはできなくなりますが、

今は現行の車両に様々なラッピングを

施したカラフルな電車も沢山走って

います。

そんなラッピング電車を記念したスタンプ

ラリーも企画されており、見て乗って、

さらに撮って楽しい面白い電車をまた

追ってみたいと思っています。

2024年09月21日

18キップの旅(3/3)

群馬県北部にあるJR上越線の駅、

土合(どあい)へ行ってきました。

テレビでも良く取り上げられ、

それなりに地名度の高い駅です。

この駅の下り線ホームはトンネルの中に

あり、しかもホームから改札を出るまで

10分ほどかかるということで有名です。

電車を降りると少しびっくりする

ぐらいの冷気に包まれます。

それ以上にびっくりなのが、電車を

降りるお客さんの多いこと。

メディアで良く取り上げられているので、

18キップを使って、この珍しい駅を一目

見ようと来られているのでしょう。

外はこの日も暑く、多分33℃前後

あったと思います。

でもこのホームに降り立つと、20℃

ぐらいの気温にびっくり。

涼しいを通り越して寒いぐらいです。

ホームの中ほどへ行くと、20mぐらいの

奥行でフラットな部分があり、その先に

改札へ向かうための階段が見えます。

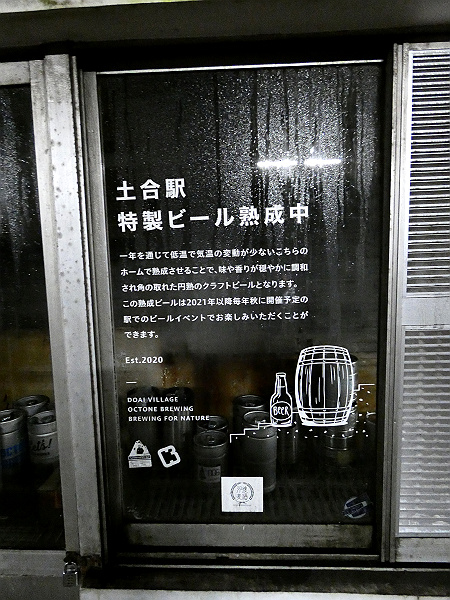

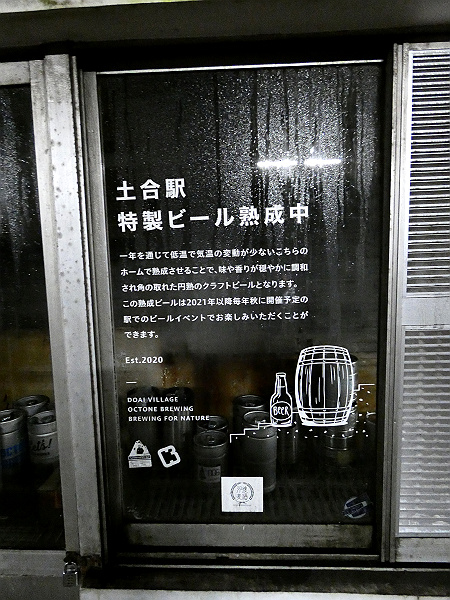

ホーム沿いの壁際に、中が見える

何やら倉庫のような施設があります。

この低温を利用し、地ビールを熟成保管

されているようです。

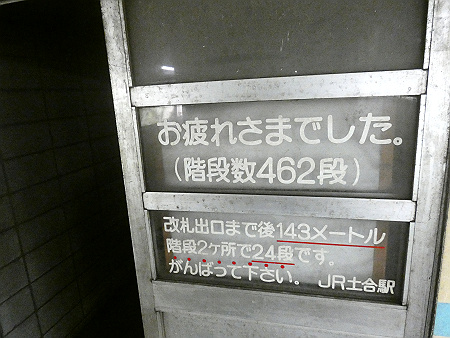

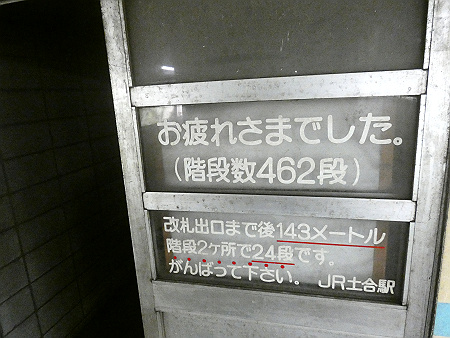

改札まで続く486段の階段をのぼります。

ホームから改札まで70mほどの高低差。

階段自体は比較的緩やかな感じです。

階段の途中、いま何段目かがわかる

よう表示されている箇所があります。

急な階段でもないので、息があがる

こともありません。

最上段が見えてくると、なま暖かい

空気に包まれて、急に暑く感じるように

なります。

温度と湿度が急に上がったためか、

カメラのレンズが曇り始めました。

462段で一旦階段をのぼり切り、改札

まで通じる通路に残り24段の階段が

あるようです。

のぼり切ると、無人の改札を通って

旧駅務室を確認できます。

もう30年以上前から無人のようで、

駅務室としての役割は終わった

ようです。

この旧駅務室は喫茶店に様変わりした

ようですが、この日は営業されていま

せんでした。

ネットで調べてみると、営業時は軽食

など提供して頂けるようです。

店名は「喫茶mogura」

谷川岳への登山客が使う駅でもある

らしく、夏より秋の方が駅として賑わう

のかもしれません。

駅舎を出て振り返ると、木製の大きな

看板に 「日本一のモグラ駅」の表示が。

少し付近を散策して再び駅に戻り、

長い階段を降りていきます。

この地下ホームは下り線だけで、

上り線は普通に地上です。 ↓

再び涼しい空気を感じながら、新潟

方面へ向かう電車に乗って土合駅を

あとにしました。

土合(どあい)へ行ってきました。

テレビでも良く取り上げられ、

それなりに地名度の高い駅です。

この駅の下り線ホームはトンネルの中に

あり、しかもホームから改札を出るまで

10分ほどかかるということで有名です。

電車を降りると少しびっくりする

ぐらいの冷気に包まれます。

それ以上にびっくりなのが、電車を

降りるお客さんの多いこと。

メディアで良く取り上げられているので、

18キップを使って、この珍しい駅を一目

見ようと来られているのでしょう。

外はこの日も暑く、多分33℃前後

あったと思います。

でもこのホームに降り立つと、20℃

ぐらいの気温にびっくり。

涼しいを通り越して寒いぐらいです。

ホームの中ほどへ行くと、20mぐらいの

奥行でフラットな部分があり、その先に

改札へ向かうための階段が見えます。

ホーム沿いの壁際に、中が見える

何やら倉庫のような施設があります。

この低温を利用し、地ビールを熟成保管

されているようです。

改札まで続く486段の階段をのぼります。

ホームから改札まで70mほどの高低差。

階段自体は比較的緩やかな感じです。

階段の途中、いま何段目かがわかる

よう表示されている箇所があります。

急な階段でもないので、息があがる

こともありません。

最上段が見えてくると、なま暖かい

空気に包まれて、急に暑く感じるように

なります。

温度と湿度が急に上がったためか、

カメラのレンズが曇り始めました。

462段で一旦階段をのぼり切り、改札

まで通じる通路に残り24段の階段が

あるようです。

のぼり切ると、無人の改札を通って

旧駅務室を確認できます。

もう30年以上前から無人のようで、

駅務室としての役割は終わった

ようです。

この旧駅務室は喫茶店に様変わりした

ようですが、この日は営業されていま

せんでした。

ネットで調べてみると、営業時は軽食

など提供して頂けるようです。

店名は「喫茶mogura」

谷川岳への登山客が使う駅でもある

らしく、夏より秋の方が駅として賑わう

のかもしれません。

駅舎を出て振り返ると、木製の大きな

看板に 「日本一のモグラ駅」の表示が。

少し付近を散策して再び駅に戻り、

長い階段を降りていきます。

この地下ホームは下り線だけで、

上り線は普通に地上です。 ↓

再び涼しい空気を感じながら、新潟

方面へ向かう電車に乗って土合駅を

あとにしました。