2024年09月28日

京阪石坂線 ラストラン

京阪電車のびわこ号色塗装車両のラスト

ランを見てきました。

先日の9月23日が最後でした。

京阪の石山坂本線を、2020年9月から

1編成だけで運用されてきました。

浜大津付近の交差点には、カメラを持った

鉄道ファンらしき人があちらこちらに。

そういう私も1日乗車券を買って、

石山寺駅と坂本比叡山口駅を何回も

往復して、途中下車もしながらラスト

ランを見届けました。

この「びわこ号」は遡ること90年。

1934年、大阪の京阪天満橋駅と

浜大津駅間を直通する特急電車が

運行されました。その時の塗装色が

現行の電車に再現されているという

ものです。

当時の車両は2両編成で、車両と車両の

間に台車がまたがる、連接台車という

国内でも初の技術を取り入れた車両

だったということです。

当時は、天満橋駅と浜大津駅間を72分で

結んだそうです。

今でも、京阪特急と普通電車を乗り

継ぐと70分以上はかかるので、90年も

前で72分とは中々すごい記録だと思い

ます。

びわこ号なら、水色とか青色を想像する

のですが、当時なぜこの色が採用された

のか、大いに気になるところです。

当時の塗装技術とか流行色とか、色んな

制約や背景があったのかもしれません。

現状の京阪京津線は、道路との併用

区間を走ったり、急カーブ急勾配を器用に

曲がったり加速したり、あるいは地下鉄

区間も走ったりと、鉄道ファンには注目

されている電車が走っています。

そんな高性能な車輛で、淀屋橋駅と

びわこ浜大津駅間を直通するような

電車ができればなあ…と思ってしまい

ます。

当時とは違って、京阪本線・鴨東線と

京津線は同じレールではつなっがって

いないので、直通運転は不可能ですが、

将来的にそんな夢のような計画が実現

すれば素敵な話です。

びわこ号色塗装車両はこの日が最後で、

もう今後見ることはできなくなりますが、

今は現行の車両に様々なラッピングを

施したカラフルな電車も沢山走って

います。

そんなラッピング電車を記念したスタンプ

ラリーも企画されており、見て乗って、

さらに撮って楽しい面白い電車をまた

追ってみたいと思っています。

ランを見てきました。

先日の9月23日が最後でした。

京阪の石山坂本線を、2020年9月から

1編成だけで運用されてきました。

浜大津付近の交差点には、カメラを持った

鉄道ファンらしき人があちらこちらに。

そういう私も1日乗車券を買って、

石山寺駅と坂本比叡山口駅を何回も

往復して、途中下車もしながらラスト

ランを見届けました。

この「びわこ号」は遡ること90年。

1934年、大阪の京阪天満橋駅と

浜大津駅間を直通する特急電車が

運行されました。その時の塗装色が

現行の電車に再現されているという

ものです。

当時の車両は2両編成で、車両と車両の

間に台車がまたがる、連接台車という

国内でも初の技術を取り入れた車両

だったということです。

当時は、天満橋駅と浜大津駅間を72分で

結んだそうです。

今でも、京阪特急と普通電車を乗り

継ぐと70分以上はかかるので、90年も

前で72分とは中々すごい記録だと思い

ます。

びわこ号なら、水色とか青色を想像する

のですが、当時なぜこの色が採用された

のか、大いに気になるところです。

当時の塗装技術とか流行色とか、色んな

制約や背景があったのかもしれません。

現状の京阪京津線は、道路との併用

区間を走ったり、急カーブ急勾配を器用に

曲がったり加速したり、あるいは地下鉄

区間も走ったりと、鉄道ファンには注目

されている電車が走っています。

そんな高性能な車輛で、淀屋橋駅と

びわこ浜大津駅間を直通するような

電車ができればなあ…と思ってしまい

ます。

当時とは違って、京阪本線・鴨東線と

京津線は同じレールではつなっがって

いないので、直通運転は不可能ですが、

将来的にそんな夢のような計画が実現

すれば素敵な話です。

びわこ号色塗装車両はこの日が最後で、

もう今後見ることはできなくなりますが、

今は現行の車両に様々なラッピングを

施したカラフルな電車も沢山走って

います。

そんなラッピング電車を記念したスタンプ

ラリーも企画されており、見て乗って、

さらに撮って楽しい面白い電車をまた

追ってみたいと思っています。

2024年09月21日

18キップの旅(3/3)

群馬県北部にあるJR上越線の駅、

土合(どあい)へ行ってきました。

テレビでも良く取り上げられ、

それなりに地名度の高い駅です。

この駅の下り線ホームはトンネルの中に

あり、しかもホームから改札を出るまで

10分ほどかかるということで有名です。

電車を降りると少しびっくりする

ぐらいの冷気に包まれます。

それ以上にびっくりなのが、電車を

降りるお客さんの多いこと。

メディアで良く取り上げられているので、

18キップを使って、この珍しい駅を一目

見ようと来られているのでしょう。

外はこの日も暑く、多分33℃前後

あったと思います。

でもこのホームに降り立つと、20℃

ぐらいの気温にびっくり。

涼しいを通り越して寒いぐらいです。

ホームの中ほどへ行くと、20mぐらいの

奥行でフラットな部分があり、その先に

改札へ向かうための階段が見えます。

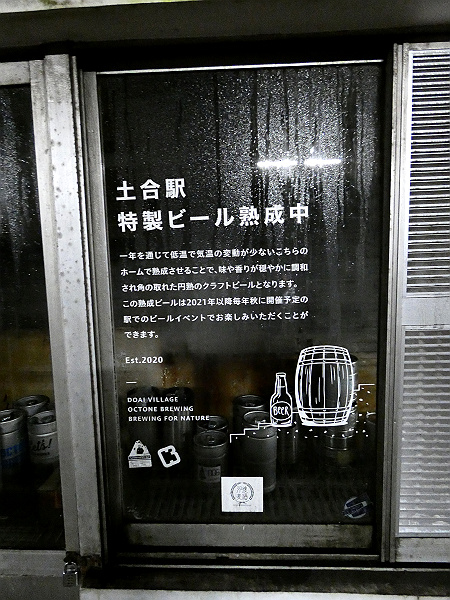

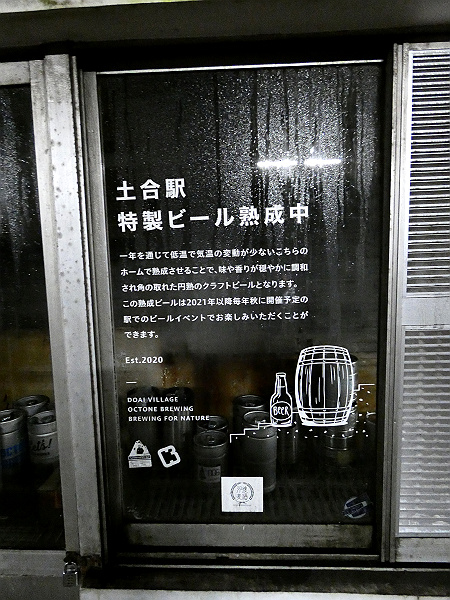

ホーム沿いの壁際に、中が見える

何やら倉庫のような施設があります。

この低温を利用し、地ビールを熟成保管

されているようです。

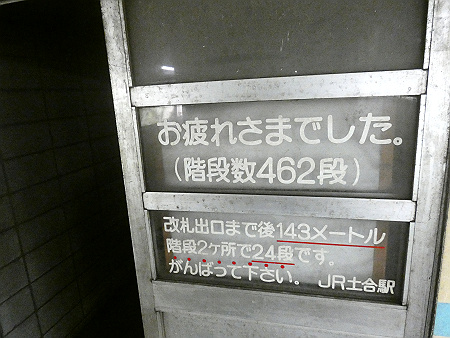

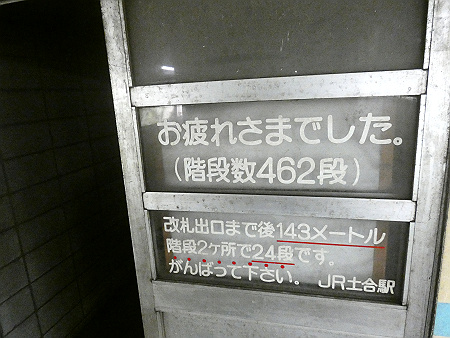

改札まで続く486段の階段をのぼります。

ホームから改札まで70mほどの高低差。

階段自体は比較的緩やかな感じです。

階段の途中、いま何段目かがわかる

よう表示されている箇所があります。

急な階段でもないので、息があがる

こともありません。

最上段が見えてくると、なま暖かい

空気に包まれて、急に暑く感じるように

なります。

温度と湿度が急に上がったためか、

カメラのレンズが曇り始めました。

462段で一旦階段をのぼり切り、改札

まで通じる通路に残り24段の階段が

あるようです。

のぼり切ると、無人の改札を通って

旧駅務室を確認できます。

もう30年以上前から無人のようで、

駅務室としての役割は終わった

ようです。

この旧駅務室は喫茶店に様変わりした

ようですが、この日は営業されていま

せんでした。

ネットで調べてみると、営業時は軽食

など提供して頂けるようです。

店名は「喫茶mogura」

谷川岳への登山客が使う駅でもある

らしく、夏より秋の方が駅として賑わう

のかもしれません。

駅舎を出て振り返ると、木製の大きな

看板に 「日本一のモグラ駅」の表示が。

少し付近を散策して再び駅に戻り、

長い階段を降りていきます。

この地下ホームは下り線だけで、

上り線は普通に地上です。 ↓

再び涼しい空気を感じながら、新潟

方面へ向かう電車に乗って土合駅を

あとにしました。

土合(どあい)へ行ってきました。

テレビでも良く取り上げられ、

それなりに地名度の高い駅です。

この駅の下り線ホームはトンネルの中に

あり、しかもホームから改札を出るまで

10分ほどかかるということで有名です。

電車を降りると少しびっくりする

ぐらいの冷気に包まれます。

それ以上にびっくりなのが、電車を

降りるお客さんの多いこと。

メディアで良く取り上げられているので、

18キップを使って、この珍しい駅を一目

見ようと来られているのでしょう。

外はこの日も暑く、多分33℃前後

あったと思います。

でもこのホームに降り立つと、20℃

ぐらいの気温にびっくり。

涼しいを通り越して寒いぐらいです。

ホームの中ほどへ行くと、20mぐらいの

奥行でフラットな部分があり、その先に

改札へ向かうための階段が見えます。

ホーム沿いの壁際に、中が見える

何やら倉庫のような施設があります。

この低温を利用し、地ビールを熟成保管

されているようです。

改札まで続く486段の階段をのぼります。

ホームから改札まで70mほどの高低差。

階段自体は比較的緩やかな感じです。

階段の途中、いま何段目かがわかる

よう表示されている箇所があります。

急な階段でもないので、息があがる

こともありません。

最上段が見えてくると、なま暖かい

空気に包まれて、急に暑く感じるように

なります。

温度と湿度が急に上がったためか、

カメラのレンズが曇り始めました。

462段で一旦階段をのぼり切り、改札

まで通じる通路に残り24段の階段が

あるようです。

のぼり切ると、無人の改札を通って

旧駅務室を確認できます。

もう30年以上前から無人のようで、

駅務室としての役割は終わった

ようです。

この旧駅務室は喫茶店に様変わりした

ようですが、この日は営業されていま

せんでした。

ネットで調べてみると、営業時は軽食

など提供して頂けるようです。

店名は「喫茶mogura」

谷川岳への登山客が使う駅でもある

らしく、夏より秋の方が駅として賑わう

のかもしれません。

駅舎を出て振り返ると、木製の大きな

看板に 「日本一のモグラ駅」の表示が。

少し付近を散策して再び駅に戻り、

長い階段を降りていきます。

この地下ホームは下り線だけで、

上り線は普通に地上です。 ↓

再び涼しい空気を感じながら、新潟

方面へ向かう電車に乗って土合駅を

あとにしました。

2024年09月11日

18キップの旅(2/3)

信越本線の横川駅へ行ってきました。

1997年に長野新幹線が開通して、

並行在来線となる信越本線の横川駅~

軽井沢駅間が廃止になり、横川駅が

終点となりました。

横川駅と軽井沢駅の間は横軽の愛称で

親しまれてきて、駅間距離は11kmほど。

この区間には碓井(うすい)峠があり、

全国屈指の急勾配区間で、勾配を登る

ために列車の先頭や最後尾に、専用の

機関車を連結する作業があり、長い時間

停車する光景が見られました。

長野新幹線開通で利便性は随分向上

したのですが、停車時間を使って名物

「峠の釜めし」をホームで買う姿が無く

なったことは寂しい限りです。

私も若い頃、この碓井峠を列車で越えて

みたくて特急に乗って、この駅で機関車の

連結などをワクワクしながら、駅での停車

時間を過ごしたことを思い出します。

終点の駅なので、訪れた時間帯が夕暮れ

であったことも相まって、駅のホームも

駅前もひっそりとしていました。

碓井峠やトンネルを散策できるコースが

整備されているようで、また機会があれば

是非再訪してみたいと思いました。

峠の釜めしの売店も既に閉店。

駅前の「おぎのや」は営業されている

雰囲気でした。

元々信越本線は、群馬県の高崎駅から

新潟駅まで、総延長300kmほどの長い

路線でした。

長野新幹線と北陸新幹線の開通により、

並行在来線が第三セクター化されたり、

廃線になったりしたものの、信越本線は

今も途切れ途切れながらも存在して

います。

高崎駅~横川駅、篠ノ井駅~長野駅、

直江津駅~新潟駅の3区間が、途切れ

ながらも信越本線と名乗る、国内では

珍しい本線となりました。

付近がとっぷり暮れた頃、横川駅を

後にしました。

1997年に長野新幹線が開通して、

並行在来線となる信越本線の横川駅~

軽井沢駅間が廃止になり、横川駅が

終点となりました。

横川駅と軽井沢駅の間は横軽の愛称で

親しまれてきて、駅間距離は11kmほど。

この区間には碓井(うすい)峠があり、

全国屈指の急勾配区間で、勾配を登る

ために列車の先頭や最後尾に、専用の

機関車を連結する作業があり、長い時間

停車する光景が見られました。

長野新幹線開通で利便性は随分向上

したのですが、停車時間を使って名物

「峠の釜めし」をホームで買う姿が無く

なったことは寂しい限りです。

私も若い頃、この碓井峠を列車で越えて

みたくて特急に乗って、この駅で機関車の

連結などをワクワクしながら、駅での停車

時間を過ごしたことを思い出します。

終点の駅なので、訪れた時間帯が夕暮れ

であったことも相まって、駅のホームも

駅前もひっそりとしていました。

碓井峠やトンネルを散策できるコースが

整備されているようで、また機会があれば

是非再訪してみたいと思いました。

峠の釜めしの売店も既に閉店。

駅前の「おぎのや」は営業されている

雰囲気でした。

元々信越本線は、群馬県の高崎駅から

新潟駅まで、総延長300kmほどの長い

路線でした。

長野新幹線と北陸新幹線の開通により、

並行在来線が第三セクター化されたり、

廃線になったりしたものの、信越本線は

今も途切れ途切れながらも存在して

います。

高崎駅~横川駅、篠ノ井駅~長野駅、

直江津駅~新潟駅の3区間が、途切れ

ながらも信越本線と名乗る、国内では

珍しい本線となりました。

付近がとっぷり暮れた頃、横川駅を

後にしました。

2024年09月03日

18キップの旅(1/3)

青春18キップで関東方面へ行ってきました。

ネットや雑誌などで色々話題に出てくる

駅をめぐります。

まずは常磐線の水戸駅へ。

名物の駅そばを食べるのが目的です。

この駅は、とり唐揚げそばが人気です。

以前この駅そばを紹介するテレビ番組を

見たことがあり、いつか食べに訪れたいと

思っていました。

駅そばの店構えは清楚な感じで、

今日はお休みか…と思うぐらいの

静かな佇まいです。

静かに引き戸を開けると、中に数人の

お客さんが居ました。

迷わず、とり唐揚げそばの食券を買います。

数分で出来上がってきました。

確かに確かに、とり唐揚げがビッグです。

箸でとり唐揚げをつかみますが、つかみ

損ねて落とすと、出汁が溢れて大変な

ことになりそうです。

やはりここは関東、出汁の色が濃いです。

でもそれほど味は濃くはないです。

とり唐揚げひとつ丸々食べ終わると、

それなりの満腹感を得られます。

よくサイドにおにぎりや稲荷寿司を追加で

注文しますが、ここはこれだけで十分

満腹です。

とり唐揚げも麺も美味しかったです。

出汁も殆ど飲んでしまいました。

店内が混んでいると、隣りの人を気に

しながら食べることが多いのですが、

この日は空いていて、気楽に食べることが

できたのも良かったです。

ネットや雑誌などで色々話題に出てくる

駅をめぐります。

まずは常磐線の水戸駅へ。

名物の駅そばを食べるのが目的です。

この駅は、とり唐揚げそばが人気です。

以前この駅そばを紹介するテレビ番組を

見たことがあり、いつか食べに訪れたいと

思っていました。

駅そばの店構えは清楚な感じで、

今日はお休みか…と思うぐらいの

静かな佇まいです。

静かに引き戸を開けると、中に数人の

お客さんが居ました。

迷わず、とり唐揚げそばの食券を買います。

数分で出来上がってきました。

確かに確かに、とり唐揚げがビッグです。

箸でとり唐揚げをつかみますが、つかみ

損ねて落とすと、出汁が溢れて大変な

ことになりそうです。

やはりここは関東、出汁の色が濃いです。

でもそれほど味は濃くはないです。

とり唐揚げひとつ丸々食べ終わると、

それなりの満腹感を得られます。

よくサイドにおにぎりや稲荷寿司を追加で

注文しますが、ここはこれだけで十分

満腹です。

とり唐揚げも麺も美味しかったです。

出汁も殆ど飲んでしまいました。

店内が混んでいると、隣りの人を気に

しながら食べることが多いのですが、

この日は空いていて、気楽に食べることが

できたのも良かったです。