2024年03月17日

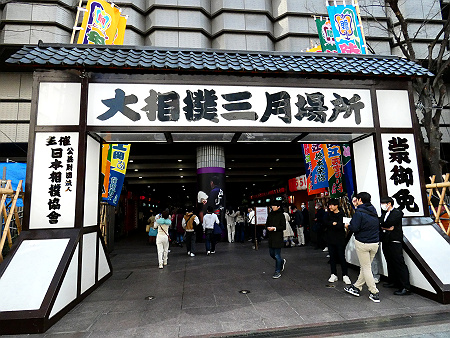

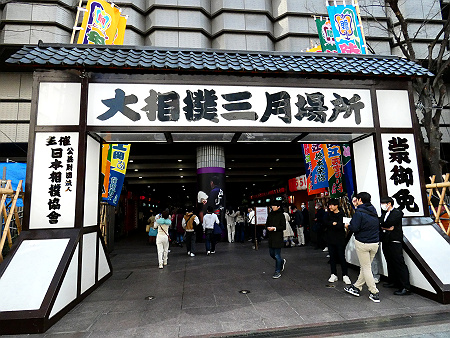

大相撲三月場所

この歳で産まれて初めて、大相撲を見に

行って来ました。

場所は大阪難波の大阪府立体育会館。

三月場所です。

なんばパークスから徒歩で約10分ほど。

会場まで来るとすごい人だかり。

ファンの年齢層が高いと思い込んでいたら

間違いでした。

老若男女問わず幅広い層に人気が

あることを知りました。

力士さんの所属する部屋のノボリが

色鮮やかで華やいで見えます。

入場すると、優勝賜盃や総理杯カップ

などが飾られていて、その大きさに驚き。

滋賀県出身の力士や行司など、故郷に

縁のある人のPRポスターが掲示。

各都道府県の分があるようで、中々

粋な演出です。

等身大パネルの前は、記念撮影する人で

賑わってます。

入場したのは15時頃なんですが、力士の

取り組みは朝から行われているようです。

本格的に観戦したのは十両以降の取り

組み。

力士呼び出しのアナウンスが耳に

心地いいです。

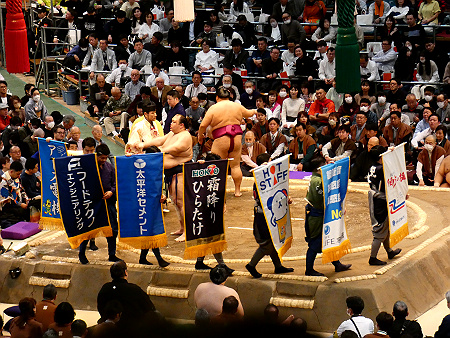

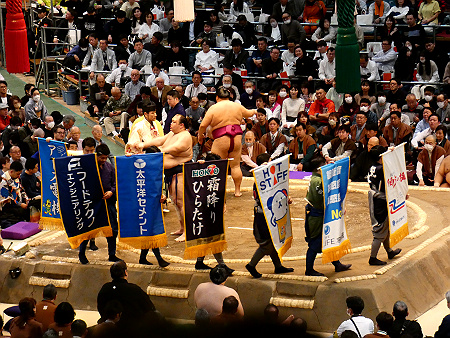

中入りに入ると、人気や知名度の高い

力士が次々と呼ばれ、一戦一戦声援や

掛け声が場内に響き渡ります。

人気の対戦になると、取り組み前に

懸賞幕が土俵を一周し、懸賞幕が

多いほど掛け声の回数が多くなり、

熱戦への期待が膨らんでいきます。

ピンク色の廻しをした力士が大阪出身の

宇良です。

関西学院大学相撲部出身です。

土俵に上がると、ひときわ声援が大きく

なり、人気の高さがわかります。

宇良は良い相撲を取りましたが、最後

勢い余って土俵外へ飛び出してしまって

黒星でした。

強く当たることだけが勝つ条件でなく、

相手の力の出し入れに対し、うまく

引いたり押したり、時には捻ったりの

力のかけ具合とタイミングが大切だと

感じました。

照ノ富士は腰を痛めて休場となりました。

最後に弓取り式で7日目が終わり。

相撲の勝敗は一瞬で決まってしまう場合が

多く、その短い瞬間の中で、相手の出方を

良く観察し、瞬時に判断し、瞬時に動く。

一瞬のかけ引きの妙が相撲の極意

でしょうか。

機会があればまた観戦したいです。

行って来ました。

場所は大阪難波の大阪府立体育会館。

三月場所です。

なんばパークスから徒歩で約10分ほど。

会場まで来るとすごい人だかり。

ファンの年齢層が高いと思い込んでいたら

間違いでした。

老若男女問わず幅広い層に人気が

あることを知りました。

力士さんの所属する部屋のノボリが

色鮮やかで華やいで見えます。

入場すると、優勝賜盃や総理杯カップ

などが飾られていて、その大きさに驚き。

滋賀県出身の力士や行司など、故郷に

縁のある人のPRポスターが掲示。

各都道府県の分があるようで、中々

粋な演出です。

等身大パネルの前は、記念撮影する人で

賑わってます。

入場したのは15時頃なんですが、力士の

取り組みは朝から行われているようです。

本格的に観戦したのは十両以降の取り

組み。

力士呼び出しのアナウンスが耳に

心地いいです。

中入りに入ると、人気や知名度の高い

力士が次々と呼ばれ、一戦一戦声援や

掛け声が場内に響き渡ります。

人気の対戦になると、取り組み前に

懸賞幕が土俵を一周し、懸賞幕が

多いほど掛け声の回数が多くなり、

熱戦への期待が膨らんでいきます。

ピンク色の廻しをした力士が大阪出身の

宇良です。

関西学院大学相撲部出身です。

土俵に上がると、ひときわ声援が大きく

なり、人気の高さがわかります。

宇良は良い相撲を取りましたが、最後

勢い余って土俵外へ飛び出してしまって

黒星でした。

強く当たることだけが勝つ条件でなく、

相手の力の出し入れに対し、うまく

引いたり押したり、時には捻ったりの

力のかけ具合とタイミングが大切だと

感じました。

照ノ富士は腰を痛めて休場となりました。

最後に弓取り式で7日目が終わり。

相撲の勝敗は一瞬で決まってしまう場合が

多く、その短い瞬間の中で、相手の出方を

良く観察し、瞬時に判断し、瞬時に動く。

一瞬のかけ引きの妙が相撲の極意

でしょうか。

機会があればまた観戦したいです。

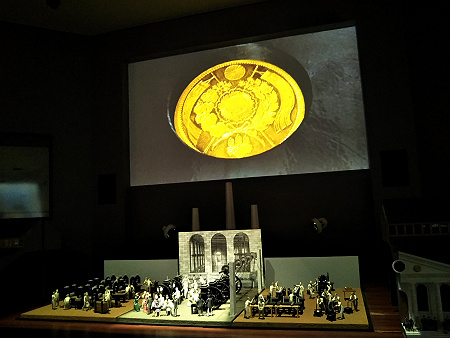

2024年03月01日

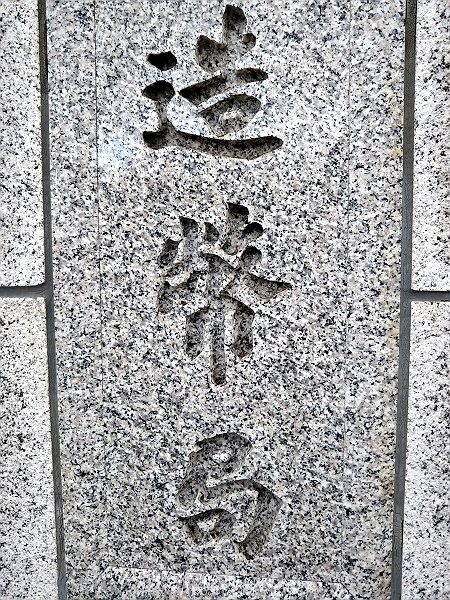

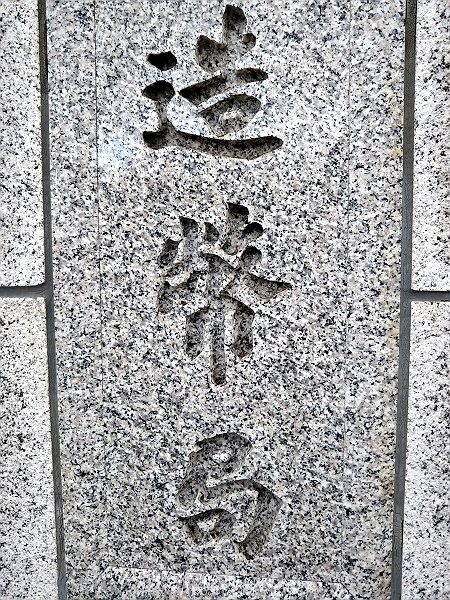

造幣博物館

珍しい博物館に行ってきました。

大阪にある造幣博物館です。

「造幣局 桜の通り抜け」

春になると必ず耳にするこの言葉。

その隣に建つ博物館です。

入館無料です。

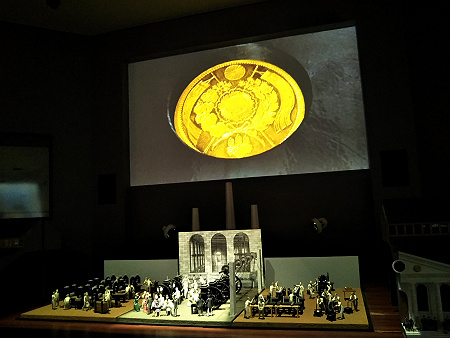

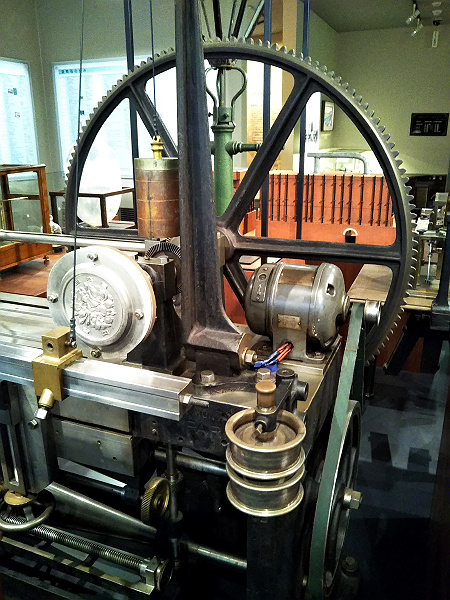

お金の製造やその歴史に関する展示が

沢山ありますが、撮影が可能です。

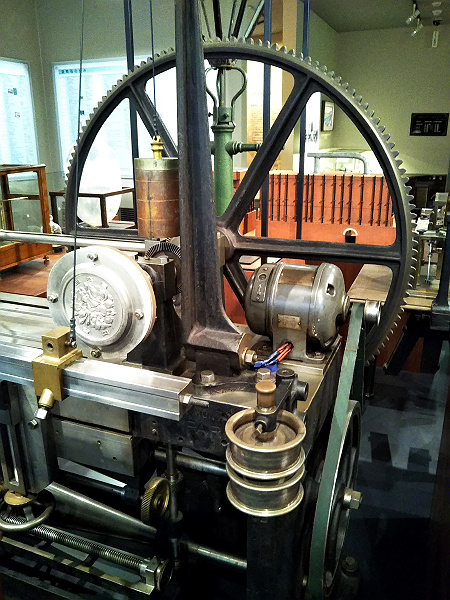

江戸から明治に時代が変わるとき、

偽造などが横行した劣悪な造幣体制を

一新するため、海外から最新の製造技術を

取り入れ、製造機械などを輸入し、新しい

造幣体制を確立するまでの歴史を学ぶ

ことができます。

他、世界中の珍しい硬貨や、

ずっとずっと昔の硬貨など、

一見の価値あるものが多数です。

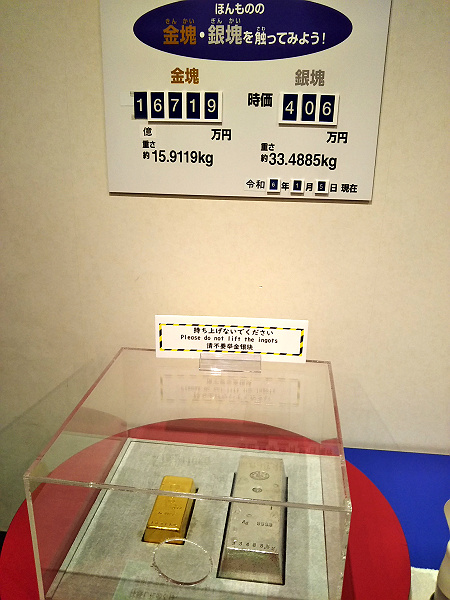

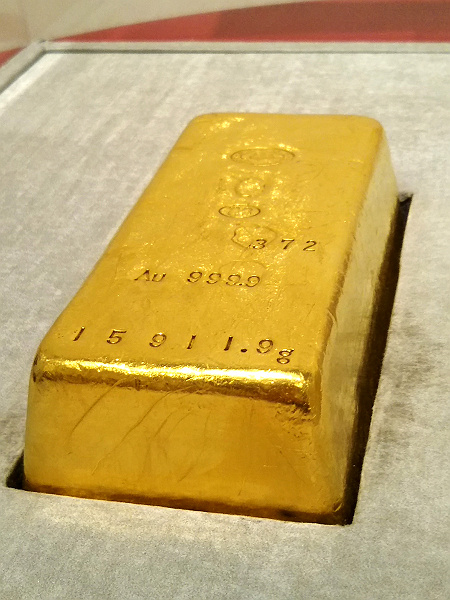

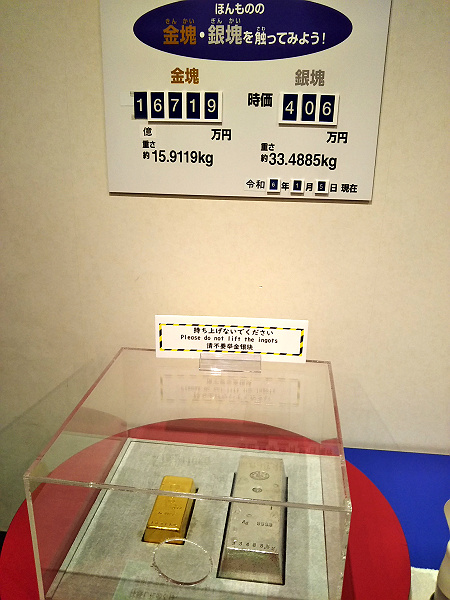

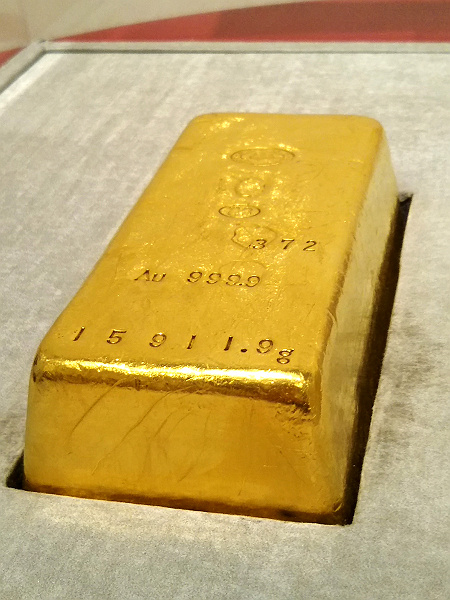

金塊と銀塊の展示がありました。

金塊、約16kgで1億6000万円ほど。

銀塊、約33kgで400万円ほど。

どちらにしても高価です。

縁がありません。

2年ほど前から市場に出回っている

新500円硬貨。

円の中心部と外周部と2部品から

構成されてるそうです。

そういえば実物を見ると、そんな風に

中央部と外周部では何か輝きが

異なっているのがわかります。

約20年ぶりに新しいお札が今年7月以降

流通します。

新500円硬貨も含め、偽造などを防ぐ

ためにも必要なことなのでしょう。

また使えなくなる自販機が増えそうで、

これも困りものです。

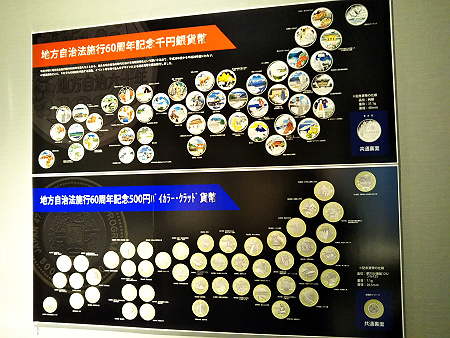

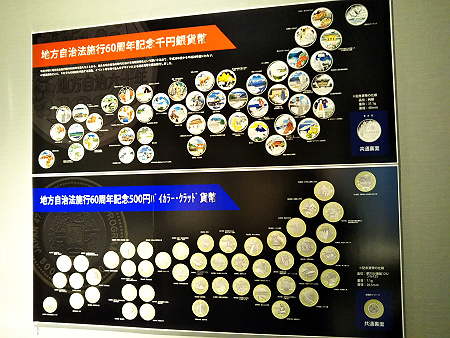

↓ 地方自治法施行60周年記念千円硬貨。

滋賀県は、県鳥のかいつぶりと浮御堂が

デザインされていました。

隣りの造幣局の製造工場は見学が可能

なので、桜の通り抜けと博物館と併せて

行けば中々面白いかもしれません。

造幣局の工場見学は前日までの予約が

必要です。

大阪にある造幣博物館です。

「造幣局 桜の通り抜け」

春になると必ず耳にするこの言葉。

その隣に建つ博物館です。

入館無料です。

お金の製造やその歴史に関する展示が

沢山ありますが、撮影が可能です。

江戸から明治に時代が変わるとき、

偽造などが横行した劣悪な造幣体制を

一新するため、海外から最新の製造技術を

取り入れ、製造機械などを輸入し、新しい

造幣体制を確立するまでの歴史を学ぶ

ことができます。

他、世界中の珍しい硬貨や、

ずっとずっと昔の硬貨など、

一見の価値あるものが多数です。

金塊と銀塊の展示がありました。

金塊、約16kgで1億6000万円ほど。

銀塊、約33kgで400万円ほど。

どちらにしても高価です。

縁がありません。

2年ほど前から市場に出回っている

新500円硬貨。

円の中心部と外周部と2部品から

構成されてるそうです。

そういえば実物を見ると、そんな風に

中央部と外周部では何か輝きが

異なっているのがわかります。

約20年ぶりに新しいお札が今年7月以降

流通します。

新500円硬貨も含め、偽造などを防ぐ

ためにも必要なことなのでしょう。

また使えなくなる自販機が増えそうで、

これも困りものです。

↓ 地方自治法施行60周年記念千円硬貨。

滋賀県は、県鳥のかいつぶりと浮御堂が

デザインされていました。

隣りの造幣局の製造工場は見学が可能

なので、桜の通り抜けと博物館と併せて

行けば中々面白いかもしれません。

造幣局の工場見学は前日までの予約が

必要です。

2024年02月19日

阪急ちいかわ電車

ちいかわ と 阪急がコラボということで、

そのラッピング電車を撮影したり乗ったり

してきました。

ちいかわ号は宝塚線を走っています。

1日に朝から夜まで10往復ほどなので、

そうそう頻繁に見掛けられるものでも

ないので、ダイヤを知らずに偶然にも

出会えた人たちは、思わずスマホを

向けて撮影を楽しんでいます。

宝塚ということで箕面大滝と宝塚歌劇を

モチーフにしたデザインです。

車内の窓にもかわいいデザインが

施されていて、朝夕の憂鬱な車内も

明るくなりそうな気がします。

先頭車両と最後尾車両のヘッドマークが

異なるのも中々手が凝っています。

ハチワレ号は神戸線です。

南京町と神戸ポートタワーがデザイン。

須磨の海水浴でしょうか。

ハチワレの添乗ぬいぐるみもかわいい。

うさぎ号は京都線(千里線)

嵐山とか嵯峨野でしょうか。

鳥居は…伏見稲荷かな。

ちいかわ号などのラッピング電車は、

2024年3月27日までです。

他に大阪関西万博に向けた電車も。

ミャクミャク君がデザインされています。

SDGsのラッピングもありました。

明るく元気なタッチで、見ていて楽しく

爽やかな気分になります。

電車が単なる移動の手段にとどまらず、

様々な発信やメッセージが込められて、

会話や話題が増えて好循環な気がします。

そのラッピング電車を撮影したり乗ったり

してきました。

ちいかわ号は宝塚線を走っています。

1日に朝から夜まで10往復ほどなので、

そうそう頻繁に見掛けられるものでも

ないので、ダイヤを知らずに偶然にも

出会えた人たちは、思わずスマホを

向けて撮影を楽しんでいます。

宝塚ということで箕面大滝と宝塚歌劇を

モチーフにしたデザインです。

車内の窓にもかわいいデザインが

施されていて、朝夕の憂鬱な車内も

明るくなりそうな気がします。

先頭車両と最後尾車両のヘッドマークが

異なるのも中々手が凝っています。

ハチワレ号は神戸線です。

南京町と神戸ポートタワーがデザイン。

須磨の海水浴でしょうか。

ハチワレの添乗ぬいぐるみもかわいい。

うさぎ号は京都線(千里線)

嵐山とか嵯峨野でしょうか。

鳥居は…伏見稲荷かな。

ちいかわ号などのラッピング電車は、

2024年3月27日までです。

他に大阪関西万博に向けた電車も。

ミャクミャク君がデザインされています。

SDGsのラッピングもありました。

明るく元気なタッチで、見ていて楽しく

爽やかな気分になります。

電車が単なる移動の手段にとどまらず、

様々な発信やメッセージが込められて、

会話や話題が増えて好循環な気がします。

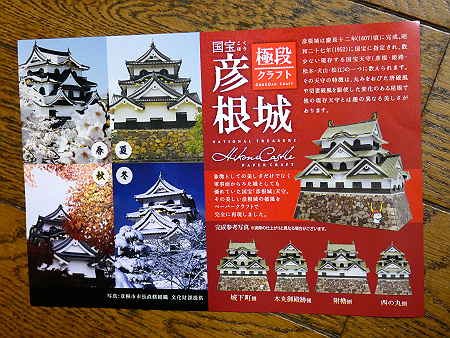

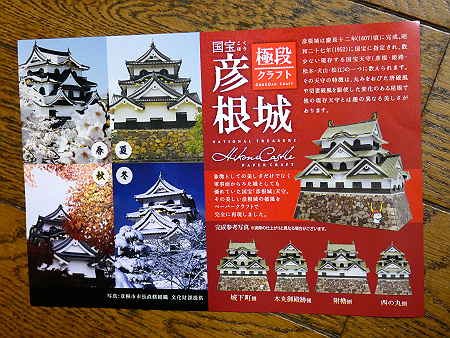

2024年02月04日

彦根城ペーパークラフト

JR彦根駅前の平和堂1階、滋賀県関連の

グッズを売るコーナーがあったので立ち

寄ってみました。

飛び出し坊やのキーホルダーや、びわ湖の

形をしたテンプレなど、色んなグッズが

あって見てるだけで楽しいです。

そんな中、彦根城ペーパークラフトが

私の目に止まりました。

接着剤や部品をカットするための工具など

一切不要とのコピーに心が揺れ、1000円

ほどと高くないので思わず購入。

弁当箱のひと回り大きいサイズで、

丁度ジグソーパズルが中に入ってそうな

感じの重さです。

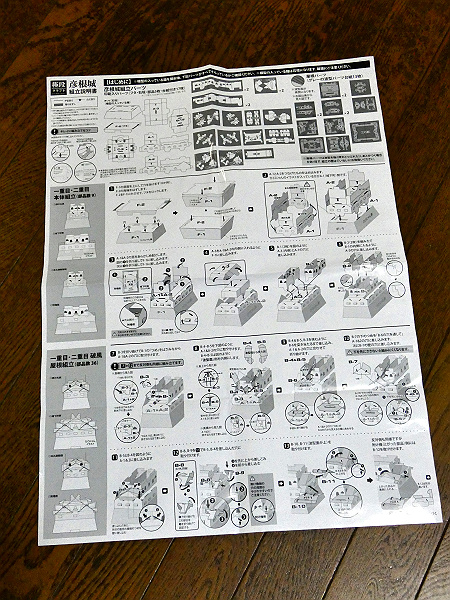

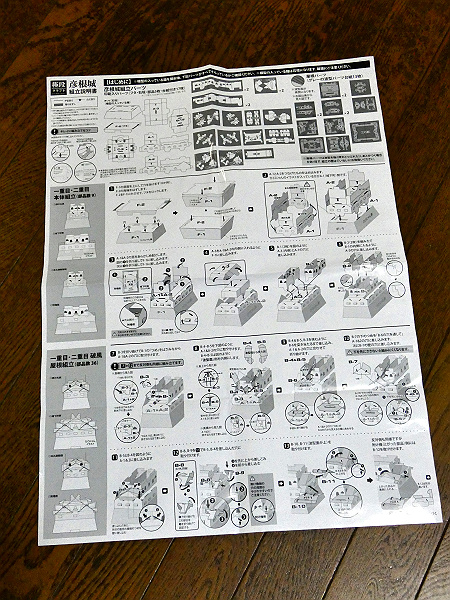

中にはチラシ1枚と、A2サイズぐらいの

組立説明書が入ってました。

早速組み立ててみます。

組立説明書は説明文も図解も丁寧で

わかりやすく、説明不足やわかりにくい

部分など、不満に感じる部分はありません

でした。

一日1~2時間ほど作業して、1週間ほどで

みごと完成!

段ボール特有の凸凹模様で屋根瓦の

波模様をうまく表現しています。

部品と部品の組み合わせ部は、多少の

隙間やズレが発生しましたが、殆んど

気にならない程度の素晴らしい出来栄え。

実際の城との差異は詳しくないのでよく

わかりませんが、ペーパークラフトに

対する期待度としては想像以上の

達成感を得ることができました。

城として他のシリーズがあれば、買い

足してまた組み立ててみたくなりました。

商品に入っていたチラシなどに製作元の

会社名など記載なく、他のシリーズが

あるのかどうか不明でした。

完成品を今は部屋に飾って、時折眺め

ながらも多少の感動に浸っています。

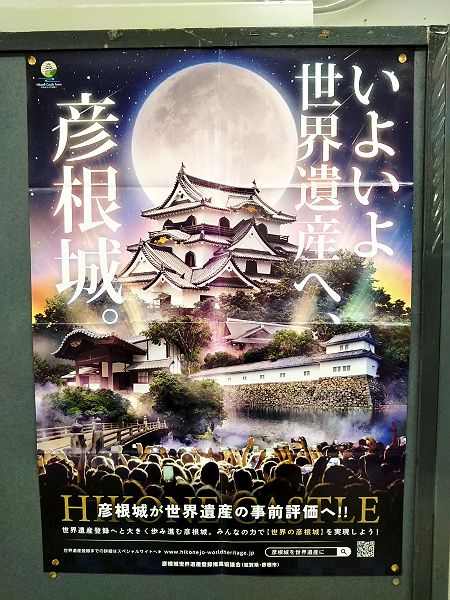

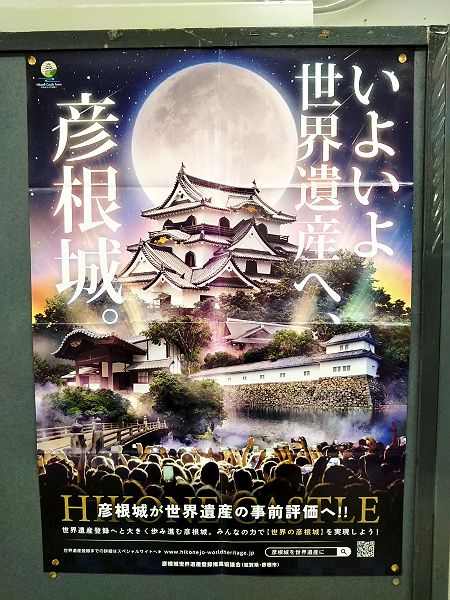

ということで、彦根城のことが急に気に

なり始めました。

世界遺産登録は…どうかな…と思って

いた自身も、駅で見掛けたポスターに、

頑張れ頑張れとエールを送る気持ちに

今はなっています。

グッズを売るコーナーがあったので立ち

寄ってみました。

飛び出し坊やのキーホルダーや、びわ湖の

形をしたテンプレなど、色んなグッズが

あって見てるだけで楽しいです。

そんな中、彦根城ペーパークラフトが

私の目に止まりました。

接着剤や部品をカットするための工具など

一切不要とのコピーに心が揺れ、1000円

ほどと高くないので思わず購入。

弁当箱のひと回り大きいサイズで、

丁度ジグソーパズルが中に入ってそうな

感じの重さです。

中にはチラシ1枚と、A2サイズぐらいの

組立説明書が入ってました。

早速組み立ててみます。

組立説明書は説明文も図解も丁寧で

わかりやすく、説明不足やわかりにくい

部分など、不満に感じる部分はありません

でした。

一日1~2時間ほど作業して、1週間ほどで

みごと完成!

段ボール特有の凸凹模様で屋根瓦の

波模様をうまく表現しています。

部品と部品の組み合わせ部は、多少の

隙間やズレが発生しましたが、殆んど

気にならない程度の素晴らしい出来栄え。

実際の城との差異は詳しくないのでよく

わかりませんが、ペーパークラフトに

対する期待度としては想像以上の

達成感を得ることができました。

城として他のシリーズがあれば、買い

足してまた組み立ててみたくなりました。

商品に入っていたチラシなどに製作元の

会社名など記載なく、他のシリーズが

あるのかどうか不明でした。

完成品を今は部屋に飾って、時折眺め

ながらも多少の感動に浸っています。

ということで、彦根城のことが急に気に

なり始めました。

世界遺産登録は…どうかな…と思って

いた自身も、駅で見掛けたポスターに、

頑張れ頑張れとエールを送る気持ちに

今はなっています。

2024年01月22日

護王神社へ参拝

先週、全国都道府県対抗女子駅伝を

見に行くついでに、京都御苑近くの

護王(ごおう)神社へ行ってきました。

5年ほど前に初めて行って今回が2回目。

この神社には、猪の石像や絵、飾り物が

いたる所にあります。

和気清麻呂公(わけのきよまろこう)が

この神社にまつられており、この人物と

猪とつながりがあります。

昔々、清麻呂公が都から移動の道中、

沢山の猪が現れて清麻呂公をまもった

という言い伝えがあるそうです。

その時、清麻呂公が悩んでおられた

足萎え(あしなえ)が完治したという故事

により、この神社では足腰の健康維持や

怪我・病気の回復にご利益があるとして

信仰されています。

拝殿の前には、狛犬ならぬ狛猪が。

左奥には、チェーンソーで彫ったという

イノシシの彫刻があります。

中々見応えあります。

チェーンソーでここまで精巧に彫れるって

すごいことです。

新年を迎えたので、龍の飾り物も。

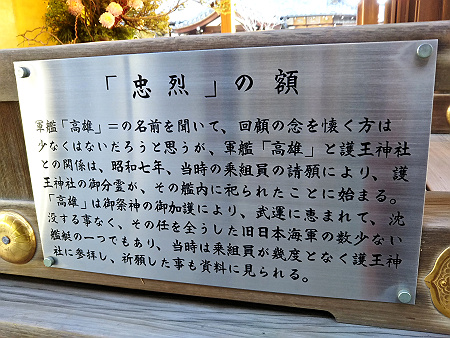

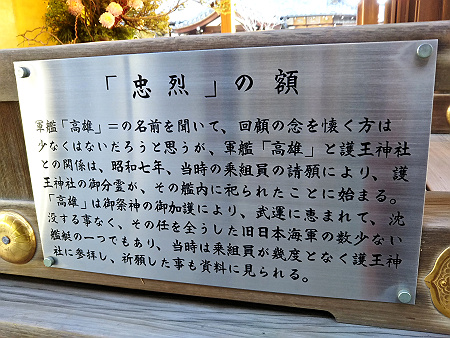

拝殿の軒下に、軍艦「高雄」の絵が

飾られていました。

何故神社に軍艦が?

当時、軍艦高雄の乗組員の請願により、

艦内神社が護王神社だったようです。

そのおかげで高雄は沈没することなく

終戦を迎えたということです。

(終戦後、英国軍により沈没)

高雄の名は、京都の高雄山に因んで

います。

本殿のすぐ前に、足腰守護碑と神足石が

あり、石の上に足を置いてお願いすると

ご利益あるようです。

足腰が悪いと色んな所へ自由に行けなく

なるので、実際に足を置いて足腰の

健康を祈念してきました。

毎月21日は足腰祭が行われるので、

足腰に不安を感じてる方は一度参拝

されると良いのでは。

さてさて肝心の女子駅伝ですが、

烏丸丸太町交差点にマクドナルドが

あるので、ここで腹ごしらえして観戦

することにします。

このマクドの2階席からは、交差点を

見下ろすことができ、駅伝の観戦には

良いロケーション。

でも、やはり見るには外が良いので、

食事を終えて烏丸通り沿いの歩道で

8区を激走する選手たちを応援しました。

8区の先頭選手から最後尾まで見届けて、

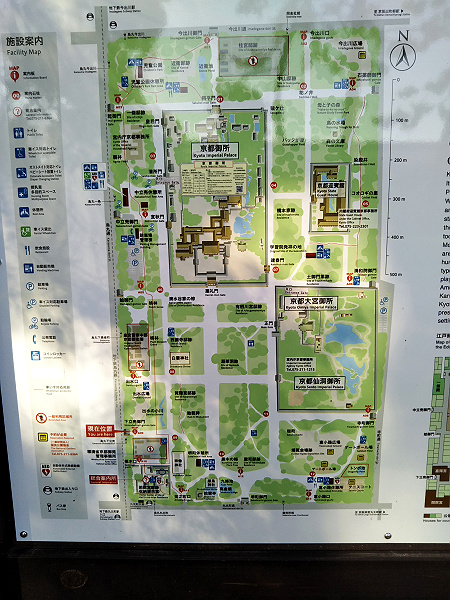

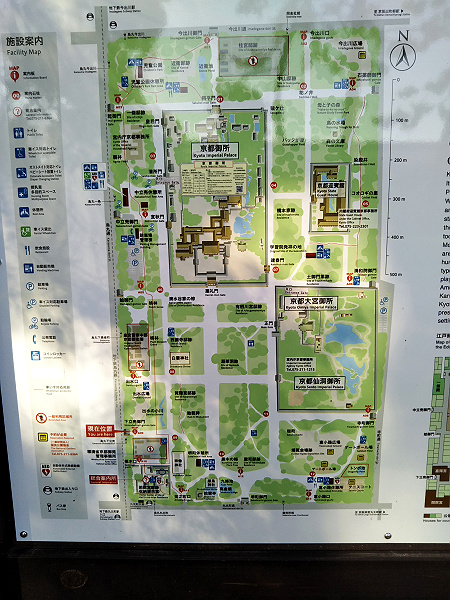

京都御苑の中を散策することに。

多少寒いけど天気が良くて散策日和。

梅でしょうか、蕾が少しだけ膨らんで

きていました。

駅伝を応援していた場所が、丁度

蛤御門(はまぐりごもん)の前あたり。

前々から不思議に思っていたのですが、

なぜ蛤?

御苑の外周には9つの門があり、付近の

通りの名前が門の名前になっていたり

します。

でも蛤という名の通りはありません。

調べてみると本来の名前は新在家御門。

その昔、京都が大火に見舞われたとき、

逃げ惑う民のために、普段は閉じていた

この門を開放したそう。

閉じていたものが火にあぶられて開いた

ことを蛤になぞらえて蛤御門という名で

呼ばれるようになったそうです。

中々うまいネーミングです。

調べついでに「蛤御門の変」について。

幕末期、長州軍と幕府軍とがこの門の

近くで交戦したようで、交戦した際の

傷あとが弾痕として確認できるようです。

写真を拡大してみると、確かに確かに

有りました、弾痕らしきものが。

樹齢300年の椋の大木。

「清水谷家の椋」

(しみずだにけのむく) ↓

最後に乾御門(いぬいごもん)。 ↓

御苑の北西(乾)の方角にあるため。

他の門の由来も調べながら御苑を一周

すれば、下が砂利道なので、足腰に多少

負担がかかり、運動不足解消になるかも

しれませんね。

見に行くついでに、京都御苑近くの

護王(ごおう)神社へ行ってきました。

5年ほど前に初めて行って今回が2回目。

この神社には、猪の石像や絵、飾り物が

いたる所にあります。

和気清麻呂公(わけのきよまろこう)が

この神社にまつられており、この人物と

猪とつながりがあります。

昔々、清麻呂公が都から移動の道中、

沢山の猪が現れて清麻呂公をまもった

という言い伝えがあるそうです。

その時、清麻呂公が悩んでおられた

足萎え(あしなえ)が完治したという故事

により、この神社では足腰の健康維持や

怪我・病気の回復にご利益があるとして

信仰されています。

拝殿の前には、狛犬ならぬ狛猪が。

左奥には、チェーンソーで彫ったという

イノシシの彫刻があります。

中々見応えあります。

チェーンソーでここまで精巧に彫れるって

すごいことです。

新年を迎えたので、龍の飾り物も。

拝殿の軒下に、軍艦「高雄」の絵が

飾られていました。

何故神社に軍艦が?

当時、軍艦高雄の乗組員の請願により、

艦内神社が護王神社だったようです。

そのおかげで高雄は沈没することなく

終戦を迎えたということです。

(終戦後、英国軍により沈没)

高雄の名は、京都の高雄山に因んで

います。

本殿のすぐ前に、足腰守護碑と神足石が

あり、石の上に足を置いてお願いすると

ご利益あるようです。

足腰が悪いと色んな所へ自由に行けなく

なるので、実際に足を置いて足腰の

健康を祈念してきました。

毎月21日は足腰祭が行われるので、

足腰に不安を感じてる方は一度参拝

されると良いのでは。

さてさて肝心の女子駅伝ですが、

烏丸丸太町交差点にマクドナルドが

あるので、ここで腹ごしらえして観戦

することにします。

このマクドの2階席からは、交差点を

見下ろすことができ、駅伝の観戦には

良いロケーション。

でも、やはり見るには外が良いので、

食事を終えて烏丸通り沿いの歩道で

8区を激走する選手たちを応援しました。

8区の先頭選手から最後尾まで見届けて、

京都御苑の中を散策することに。

多少寒いけど天気が良くて散策日和。

梅でしょうか、蕾が少しだけ膨らんで

きていました。

駅伝を応援していた場所が、丁度

蛤御門(はまぐりごもん)の前あたり。

前々から不思議に思っていたのですが、

なぜ蛤?

御苑の外周には9つの門があり、付近の

通りの名前が門の名前になっていたり

します。

でも蛤という名の通りはありません。

調べてみると本来の名前は新在家御門。

その昔、京都が大火に見舞われたとき、

逃げ惑う民のために、普段は閉じていた

この門を開放したそう。

閉じていたものが火にあぶられて開いた

ことを蛤になぞらえて蛤御門という名で

呼ばれるようになったそうです。

中々うまいネーミングです。

調べついでに「蛤御門の変」について。

幕末期、長州軍と幕府軍とがこの門の

近くで交戦したようで、交戦した際の

傷あとが弾痕として確認できるようです。

写真を拡大してみると、確かに確かに

有りました、弾痕らしきものが。

樹齢300年の椋の大木。

「清水谷家の椋」

(しみずだにけのむく) ↓

最後に乾御門(いぬいごもん)。 ↓

御苑の北西(乾)の方角にあるため。

他の門の由来も調べながら御苑を一周

すれば、下が砂利道なので、足腰に多少

負担がかかり、運動不足解消になるかも

しれませんね。