2024年01月12日

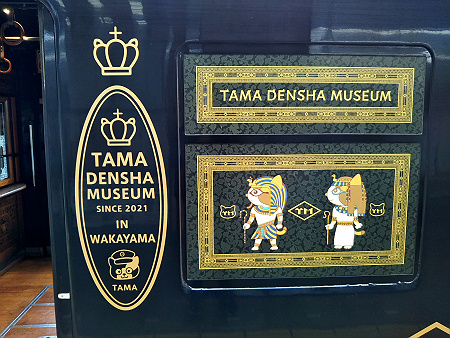

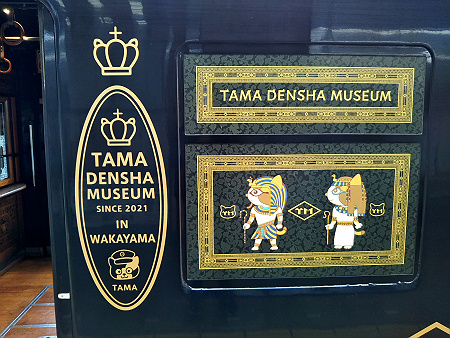

たま電車ミュージアム号

18キップで、和歌山へ行って来ました。

お目当ては、たま駅長で有名になった

和歌山電鉄の電車と駅舎です。

たま駅長は2015年に亡くなり、今は

「ニタマ」がそのあとを継いでいます。

和歌山電鉄の路線は、元は南海電鉄

貴志川線でした。

採算が悪いとのことで廃線を検討。

地元や団体など様々な協力や支援があり、

結果的に岡山電気軌道が100%子会社と

して2006年、新規に和歌山電鉄を立ち

上げ、この路線を引き継いだという経緯が

あります。

たま駅長はご存知の通り、和歌山電鉄を

一躍有名にさせ、国内だけでなく世界中

からファンが押し寄せ、収益改善を果た

した立役者です。

一番人気は「たま電車ミュージアム号」。

2両編成ですが、車内はほぼ満席。

日本人より海外からのお客さんの方が

多いくらいです。

アジア系の外国人も多いようですが、

欧米の人も散見。

猫駅長のブームは去ったイメージが

ありますが、でもまだまだ根強い人気を

感じました。

電車の中も猫の絵や写真、グッズなどで

あふれており、これが電車の中なのかと

信じられないくらいです。

ガチャが車内に設置されているとは驚き。

和歌山駅から終点の貴志駅(きしえき)

まで約30分ほどです。

貴志駅に到着。

駅舎が猫の頭の形をしているのが

ユニークです。

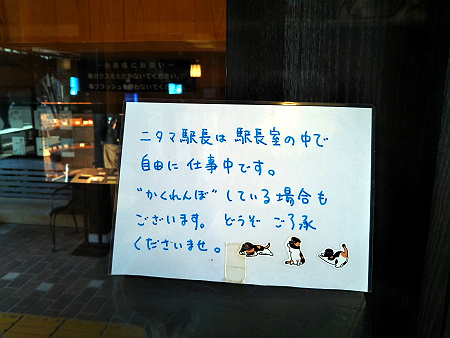

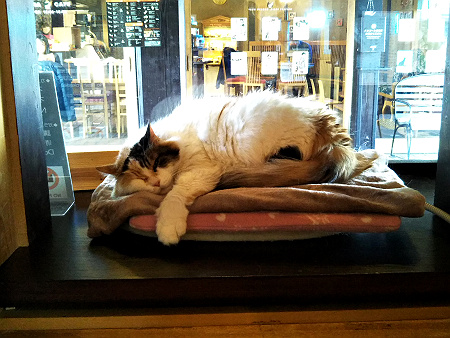

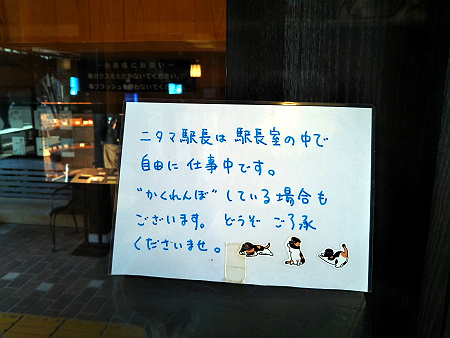

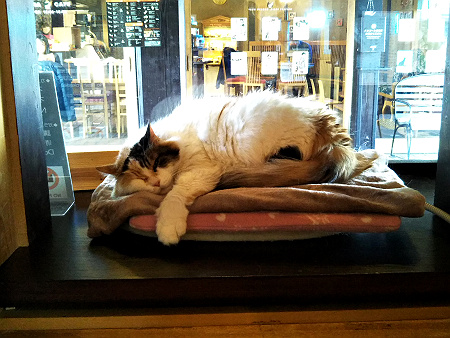

改札を出ると、すぐ右手にニタマの

仕事場がガラス越しに見えます。

やはり寝てました。

タマ~に目を覚まして頭を少しだけ

上げてくれますが、あたりを見回すと

またすぐ寝ます。

いつ仕事をしてるのでしょうか。

駅舎内にカフェがあり、軽食メニューも

あります。

駅舎を一旦出てすぐ隣りに、お土産を

買える小さなショップがあります。

駅のホームに「たま明神」なる神社が

あり、初代駅長が祀られています。

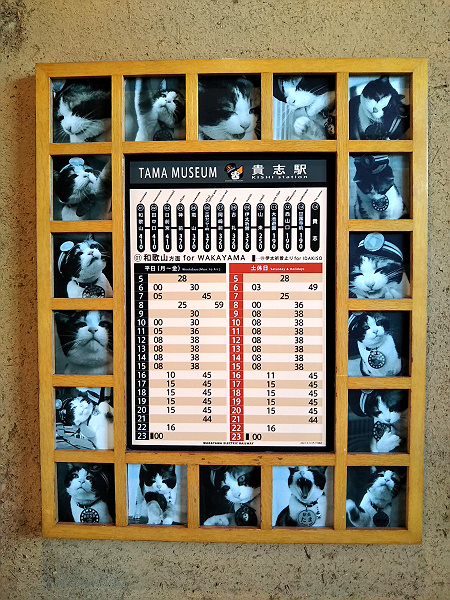

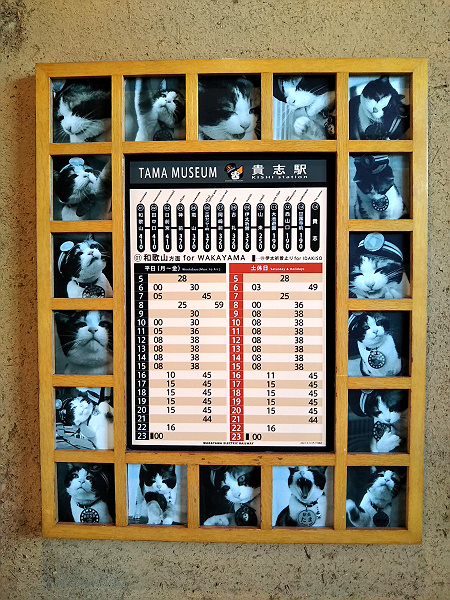

時刻表も可愛い仕様になっていて、

思わず撮りたくなってしまいます。

伊太祈曽駅(いだきそえき)にも猫駅長が

居るということで、途中下車して拝見。

こちらは「ヨンタマ」です。

やはり寝てます。

ニタマもヨンタマも、ガラスの部屋に

閉じ込められてるようで少し可哀そうな

感じはします。

外に出たい時とかトイレの時とか、

どうするのでしょうか。

猫が起き上がってアピールするの

でしょうかね。

たま電車ミュージアム号の他に、

たま電車、いちご電車、おもちゃ電車、

うめ星電車などがあり、鉄道ファンのみ

ならず、和歌山を訪れる観光客を楽しま

せてくれています。

次に紀州鉄道に乗りに行きます。

和歌山駅から各停で1時間ほど。

御坊駅(ごぼうえき)から延びる

日本一短いローカル私鉄です。

御坊のお隣りは、能楽で有名な道成寺。

ここも一度は訪れてみたい所です。

紀州鉄道は総延長2.7km。

始発の御坊駅と終点の西御坊駅の間に

あるのは3駅だけです。

御坊駅の次の駅は「学問駅」で、近くに

県立高校があります。

駅名が良いので、記念に入場券を買う

人も多いそうで。

紀州鉄道の起源は、御坊臨港鉄道の名で

昭和3年設立という古い歴史があります。

昭和47年に今の商号に変更。

営業係数が日本国内で最も悪い数値らしい

ですが、不動産開発事業を手広く行って

いるためか、廃線の予定は無いようです。

地方ローカル鉄道に乗ると、その歴史を

自然と学べるので、新しい知識が増えて

少しだけ得した気分になります。

まだ乗ったことの無い路線が国内に沢山

あるので、時間と財布と相談しながら

乗り鉄旅行はまだまだ続きます。

お目当ては、たま駅長で有名になった

和歌山電鉄の電車と駅舎です。

たま駅長は2015年に亡くなり、今は

「ニタマ」がそのあとを継いでいます。

和歌山電鉄の路線は、元は南海電鉄

貴志川線でした。

採算が悪いとのことで廃線を検討。

地元や団体など様々な協力や支援があり、

結果的に岡山電気軌道が100%子会社と

して2006年、新規に和歌山電鉄を立ち

上げ、この路線を引き継いだという経緯が

あります。

たま駅長はご存知の通り、和歌山電鉄を

一躍有名にさせ、国内だけでなく世界中

からファンが押し寄せ、収益改善を果た

した立役者です。

一番人気は「たま電車ミュージアム号」。

2両編成ですが、車内はほぼ満席。

日本人より海外からのお客さんの方が

多いくらいです。

アジア系の外国人も多いようですが、

欧米の人も散見。

猫駅長のブームは去ったイメージが

ありますが、でもまだまだ根強い人気を

感じました。

電車の中も猫の絵や写真、グッズなどで

あふれており、これが電車の中なのかと

信じられないくらいです。

ガチャが車内に設置されているとは驚き。

和歌山駅から終点の貴志駅(きしえき)

まで約30分ほどです。

貴志駅に到着。

駅舎が猫の頭の形をしているのが

ユニークです。

改札を出ると、すぐ右手にニタマの

仕事場がガラス越しに見えます。

やはり寝てました。

タマ~に目を覚まして頭を少しだけ

上げてくれますが、あたりを見回すと

またすぐ寝ます。

いつ仕事をしてるのでしょうか。

駅舎内にカフェがあり、軽食メニューも

あります。

駅舎を一旦出てすぐ隣りに、お土産を

買える小さなショップがあります。

駅のホームに「たま明神」なる神社が

あり、初代駅長が祀られています。

時刻表も可愛い仕様になっていて、

思わず撮りたくなってしまいます。

伊太祈曽駅(いだきそえき)にも猫駅長が

居るということで、途中下車して拝見。

こちらは「ヨンタマ」です。

やはり寝てます。

ニタマもヨンタマも、ガラスの部屋に

閉じ込められてるようで少し可哀そうな

感じはします。

外に出たい時とかトイレの時とか、

どうするのでしょうか。

猫が起き上がってアピールするの

でしょうかね。

たま電車ミュージアム号の他に、

たま電車、いちご電車、おもちゃ電車、

うめ星電車などがあり、鉄道ファンのみ

ならず、和歌山を訪れる観光客を楽しま

せてくれています。

次に紀州鉄道に乗りに行きます。

和歌山駅から各停で1時間ほど。

御坊駅(ごぼうえき)から延びる

日本一短いローカル私鉄です。

御坊のお隣りは、能楽で有名な道成寺。

ここも一度は訪れてみたい所です。

紀州鉄道は総延長2.7km。

始発の御坊駅と終点の西御坊駅の間に

あるのは3駅だけです。

御坊駅の次の駅は「学問駅」で、近くに

県立高校があります。

駅名が良いので、記念に入場券を買う

人も多いそうで。

紀州鉄道の起源は、御坊臨港鉄道の名で

昭和3年設立という古い歴史があります。

昭和47年に今の商号に変更。

営業係数が日本国内で最も悪い数値らしい

ですが、不動産開発事業を手広く行って

いるためか、廃線の予定は無いようです。

地方ローカル鉄道に乗ると、その歴史を

自然と学べるので、新しい知識が増えて

少しだけ得した気分になります。

まだ乗ったことの無い路線が国内に沢山

あるので、時間と財布と相談しながら

乗り鉄旅行はまだまだ続きます。

2023年12月29日

御堂筋イルミ

大阪・御堂筋イルミネーションを撮影して

きました。

地下鉄の本町で下車し、そこから徒歩で

北上しながらの撮影です。

週末ながらさほど混雑もなく、色々構図を

考えながらのんびりと撮影できました。

前回の1970年大阪万博から、2025年

開催予定の関西万博までの55年に対し、

御堂筋を5つのゾーンに分けて、時代の

流れを光で表現。

御堂筋を南北に歩くと、時代を象徴する

色と光の違いを5つのゾーンで楽しめる

という具合です。

本町あたりから歩いたので、シャンパン

ゴールドのイルミネーションが中心

でした。

大江橋付近から北は水都ブルー。

久太郎町より南は色はミックス、

それより南はピンク、パープルと、

どんどん色が変わっていくようです。

この時期、まだイチョウが楽しめる。

イチョウとイルミネーションを一緒に

撮影できるとは意外でした。

大阪市役所付近のイルミネーション。

御堂筋より人は多く、中央公会堂の

前は多くの人だかりでした。

プロジェクションマッピングの素晴らしい

光の芸術を見ようと、沢山の人がその

プログラムに見入ってました。

ミャクミャクも来年は大忙しですね。

年賀状、もう出さないと間に合い

ませんよね。

それでは、良いお年を。

きました。

地下鉄の本町で下車し、そこから徒歩で

北上しながらの撮影です。

週末ながらさほど混雑もなく、色々構図を

考えながらのんびりと撮影できました。

前回の1970年大阪万博から、2025年

開催予定の関西万博までの55年に対し、

御堂筋を5つのゾーンに分けて、時代の

流れを光で表現。

御堂筋を南北に歩くと、時代を象徴する

色と光の違いを5つのゾーンで楽しめる

という具合です。

本町あたりから歩いたので、シャンパン

ゴールドのイルミネーションが中心

でした。

大江橋付近から北は水都ブルー。

久太郎町より南は色はミックス、

それより南はピンク、パープルと、

どんどん色が変わっていくようです。

この時期、まだイチョウが楽しめる。

イチョウとイルミネーションを一緒に

撮影できるとは意外でした。

大阪市役所付近のイルミネーション。

御堂筋より人は多く、中央公会堂の

前は多くの人だかりでした。

プロジェクションマッピングの素晴らしい

光の芸術を見ようと、沢山の人がその

プログラムに見入ってました。

ミャクミャクも来年は大忙しですね。

年賀状、もう出さないと間に合い

ませんよね。

それでは、良いお年を。

2023年12月21日

阪神ラッピング電車

阪神タイガースの日本一を記念した

ラッピング電車を撮りに、さらに

リニューアルした甲子園歴史館を

見るため、西宮まで行ってきました。

日本一を記念したラッピング電車は、

あらかじめ運行ダイヤが決められていて、

阪神電車のサイトから事前に確認する

ことができます。

阪神本線だけを走る日と、なんば線を

走る日があり、阪神梅田駅でずっと

待っていればそのうち出会えるものでも

ないようです。

この日はなんば線を走る日だったので、

分岐駅である尼崎駅で待機し、お目当ての

電車を撮って甲子園駅まで乗ることに。

腕組みして仁王立ちした姿が中々凛々しい

です。

車内の中吊り広告も日本一バージョンに

なってます。

登場した選手たちは、実際にこの電車に

乗って確認することはないでしょうけど、

球団スタッフが後日写真とともに報告

するのでしょうか。

登場した選手はやはり名誉なことです。

逆に登場できなかった選手は来期は奮起

ですね。

甲子園駅に到着です。

駅ホームの屋根に隠されたボール似の

構造物を撮影して球場へ向かいます。

甲子園球場の外周を一塁側から奥に

進むと、右側の壁に日本シリーズの

7戦の結果をまとめたパネルが設置

されていました。

どのパネルもきれいにうまく表現されて

いて感心します。

他のお客さんも、このパネルの前で撮影。

パネルと一緒に自撮りするファンも見受け

られました。

第1戦目から第7戦目まできれいにわかり

やすくまとめられていて、全部きれいに

撮影させてもらいました。

球場の一番奥に、球場とは別棟で新しく

オープンした甲子園歴史館があります。

「PLUSエリア」と「球場エリア」に

分かれていて、前者が新規にオープン

したエリア、後者は球場レフトスタンドの

下にあった従来の歴史館に改装を加えた

ものです。

日本一を記念した特別展示がPLUS

エリアで開催中だったので、こちらを

主に見学しました。

今年のリーグ戦開幕から日本一になる

までの記録が写真や映像で振り返る

ことができ、中々見応えありました。

館内は動画撮影禁止で、写真撮影は可。

でもSNSへのアップを禁止するものも

あったので、当たり障りのない画像だけ

アップすることに。

展示内容は充実していて豪華で、時間を

かけて見学する価値のある内容でした。

土曜とあって見学者もそれなりに多く、

歴史館のある同じ建屋内にはレストラン、

カフェテリア、コンビニなどもあって、

野球ファンはもちろんお子さん連れでも

十分楽しめるでしょう。

日本一を記念したラッピング電車と

甲子園歴史館の特別展示は、

2024年1月までとのことです。

まだまだ阪神日本一の余韻が残る

この頃ですが、年が明ければいよいよ

2024年連覇に向けてスタートです。

阪神梅田駅にて。 ↓

ラッピング電車を撮りに、さらに

リニューアルした甲子園歴史館を

見るため、西宮まで行ってきました。

日本一を記念したラッピング電車は、

あらかじめ運行ダイヤが決められていて、

阪神電車のサイトから事前に確認する

ことができます。

阪神本線だけを走る日と、なんば線を

走る日があり、阪神梅田駅でずっと

待っていればそのうち出会えるものでも

ないようです。

この日はなんば線を走る日だったので、

分岐駅である尼崎駅で待機し、お目当ての

電車を撮って甲子園駅まで乗ることに。

腕組みして仁王立ちした姿が中々凛々しい

です。

車内の中吊り広告も日本一バージョンに

なってます。

登場した選手たちは、実際にこの電車に

乗って確認することはないでしょうけど、

球団スタッフが後日写真とともに報告

するのでしょうか。

登場した選手はやはり名誉なことです。

逆に登場できなかった選手は来期は奮起

ですね。

甲子園駅に到着です。

駅ホームの屋根に隠されたボール似の

構造物を撮影して球場へ向かいます。

甲子園球場の外周を一塁側から奥に

進むと、右側の壁に日本シリーズの

7戦の結果をまとめたパネルが設置

されていました。

どのパネルもきれいにうまく表現されて

いて感心します。

他のお客さんも、このパネルの前で撮影。

パネルと一緒に自撮りするファンも見受け

られました。

第1戦目から第7戦目まできれいにわかり

やすくまとめられていて、全部きれいに

撮影させてもらいました。

球場の一番奥に、球場とは別棟で新しく

オープンした甲子園歴史館があります。

「PLUSエリア」と「球場エリア」に

分かれていて、前者が新規にオープン

したエリア、後者は球場レフトスタンドの

下にあった従来の歴史館に改装を加えた

ものです。

日本一を記念した特別展示がPLUS

エリアで開催中だったので、こちらを

主に見学しました。

今年のリーグ戦開幕から日本一になる

までの記録が写真や映像で振り返る

ことができ、中々見応えありました。

館内は動画撮影禁止で、写真撮影は可。

でもSNSへのアップを禁止するものも

あったので、当たり障りのない画像だけ

アップすることに。

展示内容は充実していて豪華で、時間を

かけて見学する価値のある内容でした。

土曜とあって見学者もそれなりに多く、

歴史館のある同じ建屋内にはレストラン、

カフェテリア、コンビニなどもあって、

野球ファンはもちろんお子さん連れでも

十分楽しめるでしょう。

日本一を記念したラッピング電車と

甲子園歴史館の特別展示は、

2024年1月までとのことです。

まだまだ阪神日本一の余韻が残る

この頃ですが、年が明ければいよいよ

2024年連覇に向けてスタートです。

阪神梅田駅にて。 ↓

2023年12月11日

三井寺の紅葉

日吉大社の紅葉を撮影したあと、

京阪電車で三井寺へ。

まだ14時過ぎでしたが、西側に山が

迫ってるので日はすぐかげってきます。

ここも団体の観光客が沢山。

コロナの際には観光バスを見るのも

殆んどなかったのに、今は観光バスも

沢山押し寄せています。

仁王門を入って最初の急な階段付近が

一番の撮影ポイントです。

樹や葉などの影を見つけて、太陽光が

レンズに直接入らないよう構図を決め

ます。

階段付近でしばらく撮影していると、

やがて西側の山に太陽光が隠れ

始めたので、先を急ぎます。

村雲橋付近はまだ日差しが残っていて、

ここが逆光で撮影できる最後のポイント

でした。

観音堂に着く頃には完全に日が

かげっていて、赤黒い紅葉となって

しまいました。

三井の晩鐘は有料で鳴らすことができ

ますが、ちょっと前は500円だったような

記憶があります。

今は、ひと突き700円なんですね~。

観音堂を見降ろせる見晴らしの良い

高台からはびわ湖が望めます。

ミシガン船が丁度、カジを切っている

ところでした。

今年の紅葉撮影もこれで終了です。

また来年。

京阪電車で三井寺へ。

まだ14時過ぎでしたが、西側に山が

迫ってるので日はすぐかげってきます。

ここも団体の観光客が沢山。

コロナの際には観光バスを見るのも

殆んどなかったのに、今は観光バスも

沢山押し寄せています。

仁王門を入って最初の急な階段付近が

一番の撮影ポイントです。

樹や葉などの影を見つけて、太陽光が

レンズに直接入らないよう構図を決め

ます。

階段付近でしばらく撮影していると、

やがて西側の山に太陽光が隠れ

始めたので、先を急ぎます。

村雲橋付近はまだ日差しが残っていて、

ここが逆光で撮影できる最後のポイント

でした。

観音堂に着く頃には完全に日が

かげっていて、赤黒い紅葉となって

しまいました。

三井の晩鐘は有料で鳴らすことができ

ますが、ちょっと前は500円だったような

記憶があります。

今は、ひと突き700円なんですね~。

観音堂を見降ろせる見晴らしの良い

高台からはびわ湖が望めます。

ミシガン船が丁度、カジを切っている

ところでした。

今年の紅葉撮影もこれで終了です。

また来年。

2023年12月06日

日吉大社の紅葉

日吉東照宮を見たあと、日吉大社の

紅葉を見に行きました。

日吉東照宮からは徒歩で10分ほどです。

こちらはやはり、家族連れや団体の

観光客で賑わってます。

すぐ横に旧竹林院もあり、駐車場はほぼ

満杯のようでした。

この時期、やはり電車が便利です。

山王鳥居をくぐると、紅く染まった大きな

樹が何本かあり、ここが一番の撮影

ポイントでしょうか。

日吉大社では猿が神様の使いとされて

いて、実際に猿が飼われています。

「魔が去る」 「何より勝る」として、

日吉大社ではお守りやおみくじに

神猿(まさる)として登場したり、

楼門の一部に猿の形をした彫刻が

施されていたり、猿の形をした石が

あったりと、お猿さんが縁起ものの

ようです。

境内の紅葉はそこそこにして、びわ湖の

方に下る参道沿いの紅葉を見に神社を

あとにします。

天気も良く、直射日光で紅葉がきれいに

映えて、撮影にはいい具合です。

参道の北側を歩くと、水路には勢いの

ある水が流れ、歩道は足に優しい未舗装

です。

「穴太衆積み」(あのうしゅうづみ)と

呼ばれる石垣が多く見られるのも、参道の

北側です。

紅葉とセットで撮ると風情があります。

日吉大社があるのは大津市坂本。

ここから2kmほど南に穴太と呼ばれる

集落があり、そこに住む石工たちが

作った石垣がそう呼ばれています。

自然の石を加工せずに巧みに組み合わせて

作られてるそうです。

穴太衆の石工は、彦根城、安土城、

大阪城、金沢城など、全国の城の石垣

作りにも関わったとの記録が残っている

そうで。

近江の国は、商人だけでなく職人も沢山

輩出したんですね。

このあと、京阪電車に乗って三井寺へ

向かいます。

紅葉を見に行きました。

日吉東照宮からは徒歩で10分ほどです。

こちらはやはり、家族連れや団体の

観光客で賑わってます。

すぐ横に旧竹林院もあり、駐車場はほぼ

満杯のようでした。

この時期、やはり電車が便利です。

山王鳥居をくぐると、紅く染まった大きな

樹が何本かあり、ここが一番の撮影

ポイントでしょうか。

日吉大社では猿が神様の使いとされて

いて、実際に猿が飼われています。

「魔が去る」 「何より勝る」として、

日吉大社ではお守りやおみくじに

神猿(まさる)として登場したり、

楼門の一部に猿の形をした彫刻が

施されていたり、猿の形をした石が

あったりと、お猿さんが縁起ものの

ようです。

境内の紅葉はそこそこにして、びわ湖の

方に下る参道沿いの紅葉を見に神社を

あとにします。

天気も良く、直射日光で紅葉がきれいに

映えて、撮影にはいい具合です。

参道の北側を歩くと、水路には勢いの

ある水が流れ、歩道は足に優しい未舗装

です。

「穴太衆積み」(あのうしゅうづみ)と

呼ばれる石垣が多く見られるのも、参道の

北側です。

紅葉とセットで撮ると風情があります。

日吉大社があるのは大津市坂本。

ここから2kmほど南に穴太と呼ばれる

集落があり、そこに住む石工たちが

作った石垣がそう呼ばれています。

自然の石を加工せずに巧みに組み合わせて

作られてるそうです。

穴太衆の石工は、彦根城、安土城、

大阪城、金沢城など、全国の城の石垣

作りにも関わったとの記録が残っている

そうで。

近江の国は、商人だけでなく職人も沢山

輩出したんですね。

このあと、京阪電車に乗って三井寺へ

向かいます。